ニュース

いまさらだけど勤怠管理って?その意味や必要性考えたことありますか?

いまやどの企業でも当たり前に行われている勤怠管理ですが、そもそも勤怠管理とは何か考えたことはありますか?

今回はそんな「勤怠管理」にテーマを絞り、今一度その意味や必要性について詳しくお伝えしていきたいと思います。ぜひ最後までご一読ください。

目次

1.勤怠管理とは

2.勤怠管理に求められる項目

3.勤怠管理はなぜ必要か

4.勤怠管理の手法

5.最適な勤怠管理のために

1.勤怠管理とは

まず、「勤怠」の意味を見てみます。

【勤怠】

仕事に励むことと怠けること。また、出勤と欠勤。勤惰(きんだ)。

※出典:Weblio辞書

定義にもあるように「仕事に励む=出勤」「仕事を休む=欠勤」を指します。この2つの勤務状態を軸に「出勤や退勤、休憩や休暇、残業や早出」など、労働者がどれぐらい働き、休みを取っているか把握するために、就業に関連する管理を勤怠管理と呼んでいます。

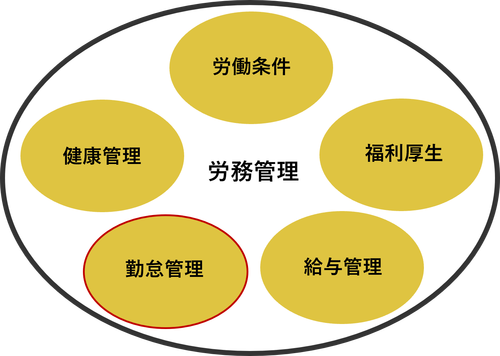

考え方としては、労働者にまつわる一連の管理(労務管理)の中に、勤怠管理が存在しているイメージです。

労働基準法においても、"使用者は労働者の労働時間を適切に管理する責務を有する"と定められていることから、労働契約を結ぶ際に明示する労働条件や就業規則を遵守しているか、労働者一人ひとりの勤怠状況を正確に把握し管理しなければなりません。

また、昨今では「働き方改革関連法」が施行されたことにより、企業はより厳正な勤怠管理を求められるようになってきました。

では、具体的にどのような内容を把握しなければならないのでしょうか?

勤怠状況を適切に把握するには、出勤・退勤時間の管理だけでは足りません。必要な項目ごとに詳しく見ていきましょう。

2.勤怠管理に求められる項目

ここでは勤怠管理で実際に管理しなければならない4つの項目を、「厚生労働省が定めるガイドライン」の内容も踏まえ見ていきます。

✔ 始業・終業時刻、労働時間、休憩時間

労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間のことを指します。企業は労働時間を適正に把握するため、労働日ごとに従業員が「何時から何時まで働いたか」を管理する必要があります。

また、従業員に休憩を取らせることも企業の義務となるため、「1日の労働時間に対し適切な休憩時間を取っているか」についてもきちんと把握しておくことが必要です。

✔ 時間外労働時間、深夜労働時間、休日労働時間

労働基準法第32条で定める労働時間の原則は、「1日8時間、1週間40時間」と決まっています。また、一定の条件を満たした場合には1ヶ月を平均して1週40時間にする制度(1ヶ月単位の変形労働制)や1年の労働時間を平均して1週40時間にする制度(1年単位の変形労働制)があり、これを超える労働を法定時間外労働と言い、俗にいう残業に該当します。

法定時間外(残業)や深夜・休日に勤務した場合は賃金が割り増しとなるため、定められている就業時間に加え「何時間の時間外労働や深夜・休日労働があったか」についても管理が必要です。

✔ 労働日数、欠勤日数、休日日数

企業が定める所定労働日数に具体的な日数の決まりはありませんが、労働基準法第35条では、"使用者は少なくとも毎週1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければならない"と定められています。

そのため、労働時間だけでなく「何日働き、何日休んだか」についても把握する必要があります。

「働いた日数(連続勤務日数など)」や「休んだ日数(適正な休日取得数か)」については、管理を怠ることで従業員の健康や生産性に影響します。

法的に問題ないとはいえ、3週間以上連続勤務させて残りの4日間に集中して休日を与えるような極端な働き方にならぬよう、従業員の健康や安全な業務遂行を考慮した休日設定が出来ているかも重要な観点です。

✔ 有給休暇日数(残日数)

これは記憶にも新しいと思いますが、2019年4月に施行された「働き方改革関連法案」により、"年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、与えられた有給休暇日数のうち年5日を取得させること"が義務化されました。なお、これに違反した場合は罰金が科されることがありますので、有給休暇の取得状況についてはより適正な管理が求められることとなります。

有給休暇を取得することは、心身のリフレッシュやそれに伴うモチベーション・生産性の向上が期待されます。従業員・企業の双方にとって良い循環をもたらしますので、最低基準の5日にとどまることなく、従業員がより多くの休暇を積極的に取得できるような環境整備に努めたいところです。

3.勤怠管理はなぜ必要か

前述でも触れてきましたが、なぜ勤怠管理は必要とされるのでしょうか?

考えられる3つのポイントを見ていきます。

✔ 法令遵守(企業コンプライアンス)

周知のとおり、勤怠管理の必要性は労働基準法にも定めがあります。これは、企業コンプライアンスという観点からも必要不可欠な要素です。

仮に法令違反になると、企業のイメージは低下し社会的信用を失うことで、結果的にビジネスに大きな影響が生じます。そのような事態(トラブル)を引き起こさないためにも、企業コンプライアンスの一環として勤怠管理を徹底し、健全な事業運営を図ることが大切です。

✔ 正確な給与の計算

従業員に支払われる賃金は、労働時間に応じて計算がなされます。正確な計算を行うためにも、適正な勤怠管理は欠かすことができません。この賃金の額が誤っていた場合、社会保険料や税金の額に影響が出ることは勿論ですが、従業員からの信用を失ってしまうことになりますので細心の注意が必要です。

✔ 従業員の健康管理

適切に勤怠管理を行うと、従業員の変化にいち早く気づくことができ、長時間労働による体調不良やメンタルヘルスの不調を未然に防止することができます。日々蓄積される勤怠データを参照することで、過重労働となっている従業員に早期に面談を行なうことや、業務負荷の配分を見直すなど、ケースに応じて適切な判断が可能となります。

このような取り組みは、従業員との信頼関係を築き安心感を生み出すきっかけにもなりますので、仕事に対するモチベーションを高く維持できる要因のひとつになるのではないでしょうか。

4.勤怠管理の手法

「厚生労働省が定めるガイドライン」には、始業・終業時刻の確認、記録の方法として「使用者が、自ら現認することにより確認し記録する」もしくは「客観的な記録を基礎として確認し記録する」の2つが定義されています。

企業はそのいずれかの方法で勤怠管理を行わなければなりませんが、具体的な手法としてはアナログな管理方法から、多様な働き方の代表ともいえるテレワークにも対応できるシステムまで幅広くあります。

どういった管理手法があるか、代表的なものをいくつか見ていきましょう。

・出勤簿

最もアナログな手法の代表です。一枚の紙に勤怠管理にまつわるすべての情報を書き込むため一目で管理しやすい点と、専用用紙さえあれば特段機器類を必要としないため、運用コストは最小限に抑えられるというメリットがあります。

しかし、この方法ではすべてが自己申告になるため、不正申告や虚偽申告などの不正を引き起こしやすいといった懸念点があります。

・タイムカード

専用の打刻シートをタイムレコーダーに挿し込み、勤務時間の記録を取る打刻方法です。専用のタイムレコーダーと打刻シートを用意するだけで直ぐに始められ、複雑な操作を必要とせず、不正申告も防ぐことが可能です。

ただし、記録できる情報がシンプルなため、勤怠管理に必要なすべての情報を把握することができず別途管理が必要となったり、打刻はタイムレコーダーが必須となるため、対応できる業種や職種が限定されてしまいます。

・Excel管理

表計算ソフトのExcelを用いて管理する方法です。自由度が高く、各企業の好みに応じてカスタマイズすることが可能です。インターネット上には無料で入手できる表計算フォーマットもあるので、ご利用のPCにExcelがインストールされている状態であればコストをかけずに運用することが可能です。

しかし、これも紙の出勤簿と同様に従業員の自己申告となるため、入力ミスや不正申告の可能性は否めません。また、誤って他人の記録を削除してしまったり、計算式を書き換えてしまうなど混乱が生じる懸念もあるので、運用に際しては注意が必要です。

・勤怠管理システム

最後に紹介するのが、専用システムで勤怠を管理する方法です。打刻方法もICカードや指静脈、PCやスマートフォンなど、様々な働く場面に対応しています。さらに打刻から集計までがシステム上で自動で行われるため、給与計算に必要な勤怠データも一から作成する必要がありません。リアルタイムな打刻管理により不正申告も防げる他、集計結果を活用し各種分析を行うことも可能です。

勤怠管理システムには導入タイプ別に種類があり、インターネット経由で提供されるクラウド型と、自社サーバーに環境を構築するオンプレミス型があります。これは各社セキュリティ条件等も異なるため、それぞれの導入タイプをよく比較したうえで、自社にあったタイプを選択するのが良いでしょう。また、これまで紹介した管理方法と比べて高い利便性が伴う一方、導入コストや運用コストはそれなりに発生するためその点は予め理解をしておくこともポイントです。

そして勤怠管理システムといっても、近年では多種多様なシステムが出回っているため、いざ導入を検討となるとどれが自社に合うのか、その見極めは中々難しいものです。「各システムの得意とするところは何か?」「使い勝手はどうか?」「いま抱えている課題はクリアになるのか?」など様々な観点からコスト面も加味したうえで、自社にマッチするシステムを選定していく必要があります。

また、ここ数年で働き方の多様化は随分と浸透してきており、時間や場所を選ばず働くスタイルも珍しいことではなくなりました。様々な働き方を取り入れることは従業員の満足度を高めることに繋がりますが、企業はその分複雑な管理を要求されます。システム導入の際は目の前の課題解決に加え、多様な「働き方」に対応できるかも考慮したいところです。

「勤労の獅子」は働き方改革の実現に向けた機能も充実しています!

当社の勤怠管理システム「勤労の獅子」は、通常の勤怠管理はもちろん、テレワークやモバイルワークといった働き方を支援する、プラスαな機能もご用意しています。

テレワークを開始することに不安を感じる企業も多いかと思いますが、「勤労の獅子」では従業員のPCに専用アプリをインストールするだけで、在席/離席状況がリアルタイムに確認でき、勤務状況を可視化するためにランダムでスクリーンショットを確認することも可能です。

社内規定だけでは中々難しいテレワークにおける業務管理も、勤怠管理と合わせてしっかりカバーできます。

※テレワーク在席確認/自動スクリーンショット画面イメージ

従業員の労働時間を適切に把握するという観点からも最適な機能を備えています。

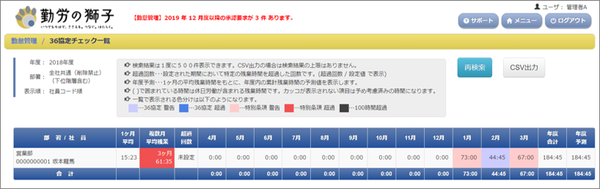

個々の勤務状況に応じて様々なアラートを設定することができるため、労使協定の上限を超え労働過多になっている従業員を即座に割り出します。様々なデータをもとに適切な対応を迅速に行うことができるため、長時間労働を未然に防ぐことが可能です。

※36協定チェック画面イメージ

あらゆるニーズに対応できるオプション機能を豊富に取り揃えている他、経験豊かな勤怠コンサルタントが個社ごとに抱えている課題や就業規則を細かく理解し、お客様が叶えたい最適な勤怠運用をご提案・実現します。

また、システム導入に不可欠なシステム設定の代行から運用定着までを専任担当(勤怠コンサルタント)が一貫してサポートするため、お客様自身で環境を構築する必要はなく、利用開始までをスムーズに進行することが可能です。

勤労の獅子で行える勤怠管理はこちらまで↓

5.最適な勤怠管理のために

さて、今回は勤怠管理について復習の意味も兼ねてお伝えしてきましたが、勤怠管理とは単純な出勤・退勤時間の管理に留まらず、企業が健全な経営を行い、従業員が高いパフォーマンスを発揮するために非常に重要なものであることがお分かりいただけたかと思います。

適切な勤怠管理を行うためには、企業と従業員それぞれが正しい理解を持つ必要があります。

企業側はなぜ勤怠管理を行っているのか、今一度その意義を見つめ直してみると、これまで見えていなかった視点からよりよい職場環境を築くきかっけになるかもしれません。

従業員側には、正しい勤怠管理を行うことで自らの健康管理につながり、結果的に生産性の向上にも寄与するという意識を持ってもらえることが望ましい状態かと思います。

日々なんとなく行っている勤怠管理ですが、法令遵守や給与計算など企業側のためだけに行うのではなく、雇用される側(従業員)にとってもメリットがあることを伝えるとスムーズな勤怠管理に繋がります。双方の正しい理解と運用が、風通しの良い働きやすい環境づくりを促進するという共通認識のもと、会社一丸となって取り組んでみてはいかがでしょうか。

本記事が皆様のお役に立てれば幸いです。

これからも当社は、「すべての人が笑顔で働ける世の中をIT×コンサルティングで創造する」を使命に、お客様の笑顔につながるサービス提供を継続して行なってまいります。

今後とも「勤労の獅子」をよろしくお願いいたします。

導入のご検討・

ご相談はこちらから

専門スタッフがさらに詳しく

機能についてご説明いたします。

お気軽にお問い合わせください。

お電話でのお問い合わせは

03-5419-3663

受付時間10:00~18:00

(土・日・祝日・年末年始を除く)