ニュース

タイムカード不正・勤怠改ざんのリスクと対応策を徹底解説!

企業が信頼を築くうえで欠かせないのが、誠実な労務管理です。中でも、従業員の出勤・退勤に関わる「勤怠記録」は、日々の業務を裏付ける重要なデータです。ところがこの勤怠記録、実は不正の温床にもなり得ることをご存知でしょうか?

たとえば、タイムカードの代理打刻、手書きでの退勤時間の改ざん、さらにはシステム設定を使った残業時間の水増し――こうした「勤怠記録の改ざん」は、一見些細に思えても、企業にとっては大きな法的・経営的リスクを抱える問題です。

本記事では、勤怠記録の不正がどのように行われるのか、企業に与える具体的な影響、そして発覚時の対応や未然に防ぐための管理体制まで、労務管理に関わる方々が知っておくべきポイントをわかりやすく解説します。

目次

1.勤怠記録の改ざんとは?よくある不正手口と実態

2.勤怠改ざんが企業に与える影響とは?士気低下・信頼喪失・法的リスク

3.勤怠不正で問われる可能性のある罪と法的責任

4.不正発見時の対応方法|証拠収集・面談・第三者対応のコツ

5.勤怠改ざんへの懲戒処分|戒告・減給・懲戒解雇までの流れ

6.勤怠不正を防ぐには?管理システム導入のメリットと選び方

7.まとめ|企業が今すぐ取り組むべき勤怠不正の予防策とは?

>>「勤労の獅子」の資料をダウンロードする

1.勤怠記録の改ざんとは?よくある不正手口と実態

「勤怠記録の改ざん」とは、実際に働いた時間とは異なる内容を勤務表やシステムに記録し、虚偽の労働時間を報告する行為を指します。改ざんが行われる背景には、従業員の不注意や悪意だけでなく、職場環境や企業文化の問題が隠れていることも少なくありません。

たとえば、次のような行為が改ざんに該当します。

・タイムカードの代理打刻:ある従業員が出勤できていないにもかかわらず、同僚に頼んで打刻を代行してもらうケースです。遅刻や早退を隠す目的で行われることが多く、表面上は出勤しているように見えるため、管理者側も気づきにくいという特徴があります。

・手書きタイムシートの悪用:手書きで出退勤時刻を記入する制度では、簡単に数字を操作できてしまいます。実際には定時で退社していても、わざと遅い時間を書き込み、残業代を不正に請求するケースも存在します。

・システムの不正操作:勤怠システムの設定を悪用し、実際よりも遅い時間に打刻が記録されるよう細工することもあります。こうしたデジタル改ざんは、一見正確に見えても、ログを詳細に確認しなければ発見が難しいのが実情です。

これらの不正行為は、単に数分・数時間の誤差というレベルにとどまらず、企業の信頼や組織の健全性を根底から揺るがすものです。特に、従業員同士が協力して不正を行っている場合、外部からその事実を見抜くのは非常に困難であり、組織の内部統制が問われる事態に発展しかねません。

そしてもう一つ重要なのは、こうした不正が「行われやすい環境」が社内に存在していないかという視点です。たとえば、「毎日遅くまで残業しているように見せないと評価されない」といった空気が職場に蔓延していると、不正を助長する温床になります。

つまり、勤怠記録の改ざんを防ぐためには、制度やシステムを整えるだけでなく、職場文化や評価制度のあり方を見直す必要があるのです。

2.勤怠改ざんが企業に与える影響とは?士気低下・信頼喪失・法的リスク

勤怠記録の改ざんは、単に社内のモラルの問題にとどまりません。実際には、企業全体の経営や信頼性を揺るがす深刻な影響を引き起こします。

まず何より問題なのが、従業員間の信頼関係や職場の公平性が失われるということです。不正を働いた人が黙認される環境において、真面目に働いている従業員が報われないという意識が広がれば、モチベーションは低下し、優秀な人材の流出にもつながります。

また、改ざんされた勤怠情報を元に給与が計算されると、不適切な残業代の支払いが発生します。企業にとっては余計な人件費の増加という直接的なダメージになりますし、逆に過少支払いがあれば、従業員側から訴訟を起こされるリスクも高まります。

さらに深刻なのは、労働基準法違反として行政の監査対象になることです。労働基準監督署の調査が入った結果、違法行為と認定されれば、是正勧告や罰則、悪質な場合には企業名が公表される恐れもあります。

そして、こうした問題が外部に露見したとき、企業は社会的信用の喪失という最も重い代償を支払うことになります。SNSなどであっという間に情報が拡散する現代において、勤怠不正は「コンプライアンス違反企業」というレッテルを貼られる危険性すらあります。

つまり、勤怠記録の改ざんは「小さな不正」ではなく、企業経営そのものに直結する重大なリスクなのです。

3.勤怠不正で問われる可能性のある罪と法的責任

多くの企業が見過ごしがちなのが、「勤怠改ざんが法的にどれほど重い罪に問われるか」という点です。実は、単なる規律違反では済まず、刑法上の犯罪行為とされる可能性があるのです。

たとえば、実際の勤務時間よりも長く記録し、それに基づいて賃金を受け取る行為は、詐欺罪(刑法第246条)に該当する可能性があります。この罪は、「他人を欺いて財物を交付させた者」に適用され、10年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられる重罪です。

また、勤怠管理がデジタルシステムで行われている場合にデータを不正に改ざんすれば、電磁的記録不正作出罪(刑法第161条の2)が適用される可能性もあります。これは、情報システムに不正なデータを意図的に入力した際に問われる罪で、5年以下の懲役または50万円以下の罰金が規定されています。

紙のタイムカードを偽造する行為に対しては、私文書偽造罪(刑法第159条)が適用されることもあります。こちらは1年以下の懲役または10万円以下の罰金で、比較的軽微に見えますが、前科がつくこと自体が今後のキャリアに大きな影響を及ぼします。

このように、勤怠改ざんには刑事罰という"現実的なリスク"が伴うことを、従業員にも経営者にも強く認識してもらう必要があります。

4.不正発見時の対応方法|証拠収集・面談・第三者対応のコツ

もし自社で勤怠不正の疑いが浮上した場合、感情的に対応したり、曖昧なままうやむやにするのは絶対に避けるべきです。適切な手順を踏み、客観的かつ公正なプロセスを通じて対応することが重要です。

まず初めに行うべきは、確実な証拠の収集です。出勤・退勤時の入退室記録やPCのログ、防犯カメラの映像、勤怠システムの履歴など、改ざんの有無を示す「動かぬ証拠」を集めることが最優先です。

次に、本人との面談を行います。この際は感情的にならず、あくまで事実をもとに冷静に確認する姿勢を保ちましょう。証拠の一部を提示しながら問いかけることで、本人の言い逃れを防ぎ、真相解明につなげることができます。

また、可能であれば労務担当者以外の第三者を立ち会わせることも重要です。公正性が担保され、後のトラブル防止にも役立ちます。面談の様子を録音する場合は、事前に本人の同意を得ることも忘れずに。

証拠が集まった後は、それらを文書としてしっかり保管します。証拠の取得日時、関係者、経緯などを記録に残すことで、万が一の法的トラブルにも備えることができます。

必要に応じて、社労士や弁護士といった外部の専門家に相談することで、リスクを最小限に抑えながら適切な対応が可能になります。

5.勤怠改ざんへの懲戒処分|戒告・減給・懲戒解雇までの流れ

不正が事実と確認された場合、企業は懲戒処分を行う必要があります。ただし、ここでも重要なのは「感情ではなく、ルールに基づいた対応を行うこと」です。

初回であり軽微な不正であれば、まずは口頭注意や書面による戒告など、指導を中心とした対応から始めるのが一般的です。これは、従業員に自らの行為を自覚させ、改善の機会を与えるという意味で有効です。

それでも再発があったり、悪質な場合には、減給処分や停職処分といった、より強い処分を検討することになります。これらの処分は就業規則や労働契約に則って行われる必要があり、違法・不当な処分とならないよう慎重に進めることが求められます。

最も重い処分は懲戒解雇です。これは、重大かつ故意の不正が認められた場合に限って行われるもので、即時解雇が可能なケースもありますが、本人に弁明の機会を与えたうえで進める必要があります。

なお、こうした懲戒処分を行うには、あらかじめ就業規則に「勤怠不正をした場合の処分内容」を明記しておくことが絶対条件です。また、従業員に対してその内容を定期的に周知・説明しておくことも非常に重要です。

6.勤怠不正を防ぐには?管理システム導入のメリットと選び方

アナログな管理手法――つまり、手書きのタイムカードやExcelベースの管理――が勤怠不正の温床になることは明白です。だからこそ、デジタル化による勤怠管理の仕組みづくりが必要です。

現在主流となっているのは、ICカードや顔認証・指紋認証といった本人確認機能を持った打刻方法です。これにより、代理打刻の可能性はほぼゼロになります。

また、クラウド型の勤怠管理システムを導入すれば、複数拠点の勤怠情報をリアルタイムで確認できるうえ、在宅勤務など多様な働き方にも柔軟に対応できます。

さらに、これらのシステムは給与計算ソフトと連携することも可能なため、正確な時間管理とスムーズな人件費処理が実現できます。人事担当者の業務効率化にもつながるため、不正対策と同時にコスト削減の面でも効果が見込めます。

初期コストこそかかりますが、長期的には不正による損失リスクを下げる投資といえるでしょう。

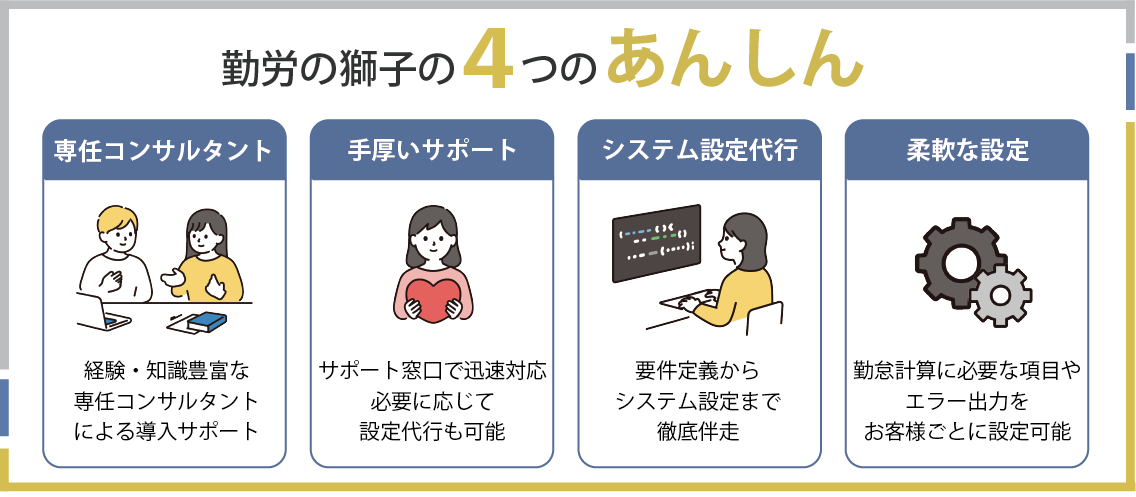

>>「勤労の獅子」の資料をダウンロードする

7.まとめ|企業が今すぐ取り組むべき勤怠不正の予防策とは?

勤怠記録の改ざんは、企業の透明性・法令遵守・従業員の信頼を損なう極めて重大な問題です。

「些細な不正だから」と見逃せば、それが組織全体の倫理観の崩壊へとつながりかねません。

だからこそ、企業は今こそ以下の3点に取り組むべきです:

1.勤怠管理の仕組みを見直す(システム導入)

2.就業規則・ルールの明確化と周知徹底

3.不正発見時の対応体制の整備と社員教育

健全な労務管理は、従業員の安心と信頼を育み、企業の未来を守る礎です。

「うちの会社は大丈夫」と思わず、今一度、自社の勤怠管理体制を見直してみてはいかがでしょうか。

導入のご検討・

ご相談はこちらから

専門スタッフがさらに詳しく

機能についてご説明いたします。

お気軽にお問い合わせください。

お電話でのお問い合わせは

03-5419-3663

受付時間10:00~18:00

(土・日・祝日・年末年始を除く)