ニュース

裁量労働制で働く人のメンタルヘルス対策とは?健康リスクと企業の支援策

裁量労働制の働き方に不安を感じていませんか?

自由度の高い制度として注目される裁量労働制ですが、一方で「メンタルヘルスに悪影響があるのでは?」という声も多く聞かれます。自己管理や長時間労働、リモートワークとの併用によって、ストレスやうつ病などのリスクを抱えるケースも少なくありません。

本記事では、裁量労働制とメンタルヘルスの関係に焦点を当て、健康リスクや心理的な負担、その対策までをわかりやすく解説します。企業側の支援体制や、勤怠管理の見直しに役立つツールもご紹介していますので、制度を正しく活用したい方はぜひ参考にしてください。

目次

1.裁量労働制とメンタルヘルスの実態

裁量労働制と自己管理のストレス関係

裁量労働制と長時間労働による健康リスク

裁量労働制の心理的負担とストレス要因

2.裁量労働制で心身を守る対策

裁量労働制における健康確保措置の実施ポイント

裁量労働制と労働時間の見える化が重要な理由

メンタルヘルスを守るための組織内コミュニケーション

3.裁量労働制に対応した勤怠管理なら「勤労の獅子」

4.裁量労働制の導入・運用には「人」と「仕組み」の両面からの支援が必要です

📥 メンタルヘルスのチェックリストをダウンロード(無料)※個人情報の入力は必要ありません。

>>「勤労の獅子」の資料をダウンロードする

1.裁量労働制とメンタルヘルスの実態

裁量労働制と自己管理のストレス関係

裁量労働制は、働く時間や業務の進め方を労働者の裁量に任せる制度です。一見すると自由度が高く、働きやすい制度に思えますが、その裏には大きな自己管理のプレッシャーが潜んでいます。

例えば、スケジュール通りに進まなかった場合でも「夜に巻き返そう」「休日に対応しよう」といった自己判断が生まれやすく、結果として長時間労働が慢性化しやすくなります。このような働き方は、オン・オフの切り替えが難しくなる原因となり、精神的な疲労や不安感を助長します。

さらに、評価基準が不明確な職場では、「自分は正当に評価されているのか」という疑念が生まれやすく、自己効力感の低下や焦燥感につながります。これが蓄積すると、うつ病やバーンアウトのリスクも高まります。

このように、裁量労働制の本質である「自己管理」は、働き方に自由をもたらす一方で、精神的な負荷を伴いやすいのが現実です。そのため、制度を導入する企業側には、従業員の業務負荷を適切に把握し、定期的なフォローやメンタルサポートを行う体制が求められます。

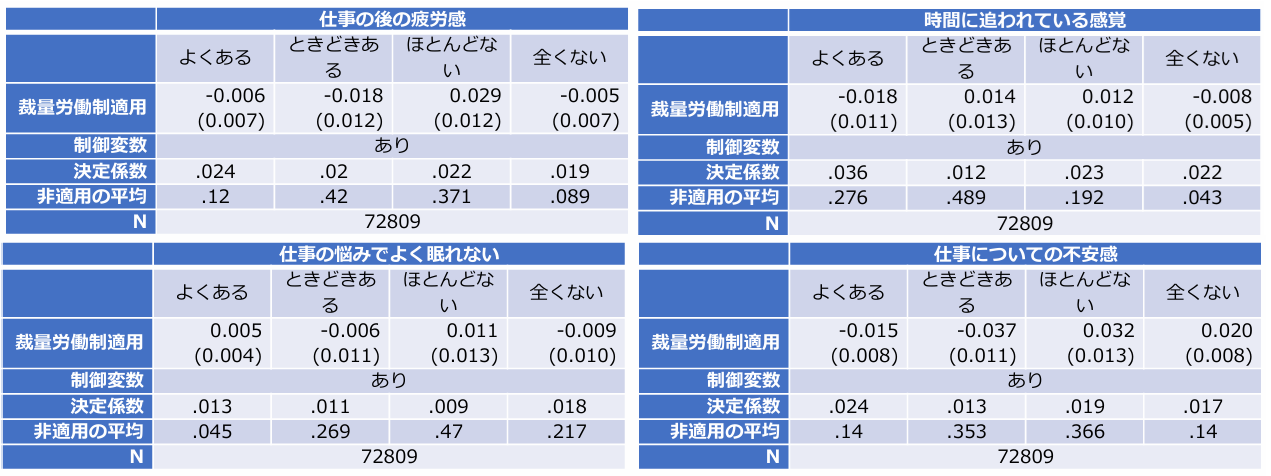

【裁量労働制と非裁量労働制の場合のメンタルヘルスに与える影響】

参考:「第2回これからの労働時間制度に関する検討会」資料2(東京大学政策評価研究教育センター説明資料)

裁量労働制と長時間労働による健康リスク

裁量労働制は「みなし労働時間」で管理される制度ですが、実際には定められた時間以上に働くケースが多く見受けられます。これにより、長時間労働の実態が把握されにくく、健康被害が見逃されるリスクが高まります。

身体面では、睡眠不足、目の疲れ、肩こり、生活習慣病などが挙げられます。精神面では、ストレスの蓄積により、うつ病や不安障害などのメンタルヘルス不調を招くことがあります。特に「成果を出さなければ評価されない」というプレッシャーが強い職場では、本人が無理を自覚しないまま過労に陥ることもあります。

さらに、リモートワークと裁量労働制を併用している場合、物理的な職場の境界がなくなることで、労働時間とプライベートの区別がつきにくくなり、気づかぬうちに長時間労働になってしまう傾向があります。

これを防ぐためには、勤務状況を可視化する仕組みが必要です。ログ管理やタスク管理ツールを使って労働時間を把握し、定期的な健康チェックや相談窓口を整備することが、長時間労働による健康リスクの抑制につながります。

裁量労働制の心理的負担とストレス要因

裁量労働制の導入にあたっては、「本当に裁量があるかどうか」が労働者の心理に大きな影響を与えます。制度上は自由に見えても、実際には上司の指示が細かい、業務量が多すぎるなど、「実質的な裁量がない状態」が続くと、逆に強いストレスを生む原因になります。

自由に働けるはずの環境で「実は縛られている」と感じたとき、人は無力感や不信感を抱きやすくなります。また、裁量があること自体がプレッシャーになることもあります。「失敗したら自分の責任」「自分のペースでできる=成果を出さなければいけない」といった心理的な重圧がかかり、自己否定や不安感に繋がる可能性があります。

このような心理的負担が蓄積すれば、メンタルヘルスに深刻な悪影響を与えることは避けられません。とくに若手社員や経験の浅い人ほど、裁量という言葉に戸惑いを覚えやすく、制度が裏目に出ることもあります。

制度を機能させるには、裁量の範囲を明確に定めるとともに、定期的なフィードバックやフォローアップ、相談しやすい社内文化を築くことが不可欠です。心理的安全性を確保しながら運用される裁量労働制こそが、働きやすさと生産性の両立を実現します。

2.裁量労働制でメンタルヘルスを守る対策

裁量労働制における健康確保措置の実施ポイント

裁量労働制を導入する場合、自由な働き方と引き換えに健康リスクへの配慮がより一層重要になります。労働時間が見えにくくなるこの制度では、企業側が積極的に健康を守る仕組みを整備しなければ、労働者の疲弊や離職につながりかねません。

まず基本となるのは、定期的なストレスチェックの実施です。これはメンタルヘルス不調の早期発見に有効であり、制度上も義務付けられています。また、産業医との面談やメンタル相談窓口の設置も有効です。社員自身が「不調に気づける環境」を整えることが、問題の深刻化を防ぐカギとなります。

さらに、健康リスクを未然に防ぐには、勤務状況の客観的な把握も欠かせません。パソコンの使用ログ、勤怠システム、業務管理ツールなどを活用することで、実際の働き方とみなし労働時間との乖離を把握できます。

また、リモートワークと裁量労働制を併用する場合は、対面での様子確認ができない分、こうしたデータ活用による管理が特に重要です。制度の自由度に甘えて「放任」にせず、適切に寄り添う管理体制をつくることで、社員の心身の健康を守ることができます。

📥 メンタルヘルスのチェックリストをダウンロード(無料) ※個人情報の入力は必要ありません。

裁量労働制と労働時間の見える化が重要な理由

裁量労働制は、労働時間ではなく「成果」で評価する制度です。しかし、成果ばかりに意識が向き、働いた時間が見えなくなると、本人も企業も問題に気づけなくなってしまいます。だからこそ、「見える化された労働時間」は制度を安全に運用するための重要なツールです。

たとえば、1週間単位や月単位でのログ記録、タスクの進捗確認、勤務開始・終了時刻の記録などがあれば、長時間労働の兆候にいち早く気づくことができます。これにより、健康への影響を未然に防げるだけでなく、過重労働によるうつ病などのリスクも低減可能です。

見える化された情報は、社員本人にも役立ちます。「思っていた以上に働いていた」「実は休憩が取れていなかった」といった自己認識のズレを修正するきっかけにもなり、セルフマネジメントの強化につながります。

特に、在宅勤務やリモートワークが主流となる今の働き方では、時間と業務の可視化が欠かせません。物理的な出退勤がなくても、しっかりと実態を把握することで、公平性・透明性のある働き方を実現できます。

メンタルヘルスを守るための組織内コミュニケーション

裁量労働制やリモートワークを導入している職場では、社員同士や上司とのコミュニケーションが希薄になりがちです。この状態が続くと、孤立感や不安感が強まり、メンタルヘルス不調の温床になりやすくなります。

そのため、組織として意識的にコミュニケーションの機会を設けることが必要です。たとえば、定期的なチームミーティングや1on1の面談、チャットツールを使ったカジュアルな会話の促進などが効果的です。

特に上司には、単なる業務報告だけでなく、「最近の体調はどう?」「無理していない?」といった雑談ベースの声かけを意識することが求められます。これにより、社員が「話しかけやすい」「相談しやすい」と感じる心理的安全性が高まり、問題の早期発見にもつながります。

加えて、メンタルヘルスやセルフケアに関する社内研修・eラーニングを定期的に実施することで、全社的な意識づけを強化するのも効果的です。裁量労働制の自由さを支えるのは、人と人との信頼関係と、共通理解に基づく支援体制です。

3.裁量労働制に対応した勤怠管理なら「勤労の獅子」

裁量労働制の適切な運用には、「見えにくい労働時間の可視化」や「健康リスクへの早期対応」が欠かせません。しかし、これらを手作業や属人的な管理でカバーするのは限界があります。そこで活躍するのが、クラウド型の勤怠管理システムです。

「勤労の獅子」は、裁量労働制・フレックス制・リモートワークなど、柔軟な働き方にも対応できる勤怠管理ツールです。打刻データやPCログをもとに、出退勤の把握、労働時間の可視化、残業・有給休暇の自動集計までワンストップで対応します。

また、企業ごとの複雑な勤務ルールや法改正にも柔軟に対応できるため、労務管理の正確性と法令遵守の両立を実現可能。

導入時には専任のコンサルタントが制度に合わせた設定や運用サポートを行い、稼働後も安心のサポート体制を完備。制度の形骸化を防ぎ、社員が安心して働ける環境づくりを支援します。

裁量労働制やリモートワークを導入している企業こそ、勤怠管理の見直しは急務です。

まずは「無料相談」から、働き方改革に向けた第一歩を踏み出してみませんか?

>>「勤労の獅子」の資料をダウンロードする

4.裁量労働制の導入・運用には「人」と「仕組み」の両面からの支援が必要です

裁量労働制は、労働者に働き方の自由と裁量を与える制度です。しかし、自由には自己管理のプレッシャーや長時間労働、孤立によるストレスなど、見えにくいリスクが潜んでいます。

メンタルヘルスを守るためには、健康管理や労働時間の見える化、心理的安全性の確保が欠かせません。制度をただ導入するのではなく、適切に運用するための体制とツールの整備が不可欠です。

とくに、リモートワークやハイブリッド勤務の環境下では、管理の仕組みがあるかどうかで成果にも大きな差が出ます。

もし現在、裁量労働制や勤怠管理に課題を感じているなら、クラウド勤怠管理システム「勤労の獅子」を活用することで、その悩みを根本から見直すことができるかもしれません。

制度を正しく運用し、社員の心と体の健康を守る環境づくりに、今こそ取り組みましょう。

導入のご検討・

ご相談はこちらから

専門スタッフがさらに詳しく

機能についてご説明いたします。

お気軽にお問い合わせください。

お電話でのお問い合わせは

03-5419-3663

受付時間10:00~18:00

(土・日・祝日・年末年始を除く)