ニュース

意外と知らない!残業時間の上限規制と36協定の基本を解説

残業時間の管理は、企業の法令遵守と従業員の健康を守るうえで、避けて通れない重要なテーマです。

働き方改革関連法の施行により、時間外労働には明確な上限が設定され、違反した場合には罰則も科されるようになりました。さらに、月60時間超の残業に対する割増賃金率の引き上げ、残業代請求の時効延長など、企業が対応すべきルールは年々厳格化しています。

「そもそも法定労働時間とは?」「どこからが割増賃金の対象になる?」「うちは特別条項が必要?」----そんな疑問を持つ人事労務担当者の方に向けて、本記事では残業の定義から計算方法、上限規制、割増率、よくある例外ケースまで、労働基準法に基づく最新のルールを網羅的に解説します。

目次

1.「残業時間」とは|労働基準法による定義と計算方法

「法定内残業」と「法定外残業」の違いと割増賃金の計算方法

労働時間は1分単位で管理が基本|端数処理の注意点

月60時間超えの残業に対する割増賃金率50%の適用条件とは

賃金請求権の時効が2年から3年に延長

2.残業の上限規制「月45時間・年360時間」の原則

特別条項で「月45時間、年間360時間」上限を超えられる

3.「残業時間の上限規制」が適用される企業と適用されない企業の具体例

管理職の残業|法律上適用外の場合と健康管理の必要性について

妊娠中・産後1年以内の従業員に対する残業規制ルールと企業の対応

4.残業が増える原因は何?企業が取り組むべき残業削減方法を具体的に紹介

5.まとめ|労働基準法の残業規制を正しく理解して、適切な労務管理を

>>「勤労の獅子」の資料をダウンロードする

1.「残業時間」とは|労働基準法による定義と計算方法

労働基準法では、1日8時間・週40時間を法定労働時間と定めており、それを超える勤務は「時間外労働(残業)」に該当します。企業が従業員に対して割増賃金を正しく支払うには、いつ・どのように時間外労働が発生したのかを正確に把握する必要があります。労務管理の仕組みが曖昧なままだと、法令違反のリスクが高まり、労働基準監督署からの指導や罰則の対象となるおそれがあるため、注意が必要です。

厚生労働省による労働基準法の改正では、時間外労働の上限規制や割増賃金率の引き上げなどのポイントが整理され、従業員の健康と企業の適正な事業運営を保護する制度が強化されました。労使間で36協定を締結し、月・年単位の残業時間に上限を設定している場合、その範囲を超えないように管理することが重要です。

たとえ特別条項を適用する場合であっても、「時間外労働と休日労働の合計で月100時間未満」「2〜6カ月平均で80時間以内」「年間720時間以内」といった複数の条件を満たす必要があります。違反があった場合は、厚生労働省からの是正指導や罰則の対象となる可能性があります。

また、長時間の残業が長く続くと、従業員の健康被害のリスクが高まります。業務上やむを得ない場合でも、労働時間の正確な把握と管理体制の構築が不可欠です。法定を超える時間外労働が発生した際には、割増賃金の正確な計算や給与への反映のために、就業規則やサービス残業の有無も含めてチェックする仕組みが求められます。

「法定内残業」と「法定外残業」の違いと割増賃金の計算方法

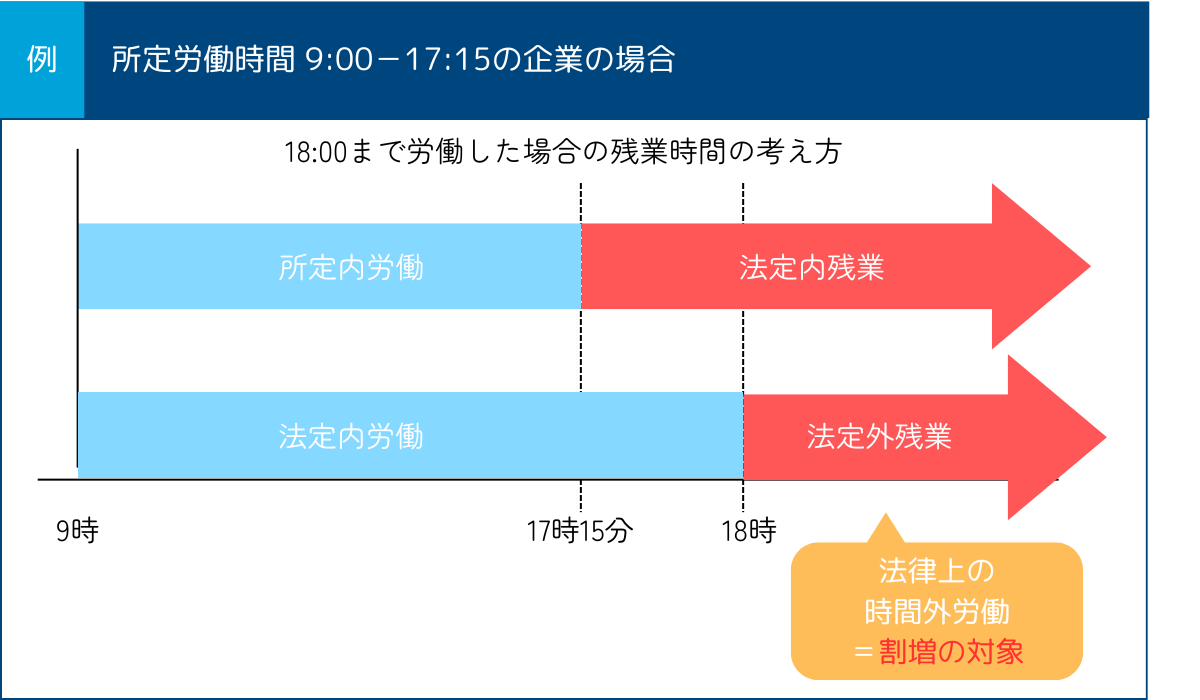

残業時間は、「法定内残業」と「法定外残業」に区分されます。所定労働時間を超えても、法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えない勤務は法定内残業にあたり、割増賃金は不要です。一方、法定労働時間を超えた勤務は法定外残業となり、通常の賃金に加えて25%以上の割増賃金が必要です。

たとえば、所定労働時間が9:00〜17:15の企業で、18:00まで働いた場合は法定内残業、19:00まで働いた場合は18:00〜19:00が法定外残業となり、割増対象となります。

企業が法定時間外労働を命じるには36協定の締結が必要であり、労働基準監督署への届け出も義務付けられています。2019年施行の働き方改革関連法により時間外労働の上限規制が導入され、特別条項付き36協定が締結されていない場合、法令違反となる可能性があります。

労働時間は1分単位で管理が基本|端数処理の注意点

労働基準法では、残業や深夜・休日労働の賃金計算において「1分単位」での勤怠記録が基本とされています。賃金全額払いの原則に反して端数を一律に切り捨てるような管理は、違法となる可能性があります。わずかな未払いでも積み重なると、従業員とのトラブルにつながるリスクがあります。

時間外労働の算定において端数処理を誤ると、正当な割増賃金が支払われないことになり、労働基準監督署の監査対象になる場合があります。システム導入により勤怠記録を正確に残し、違反の未然防止を図ることが効果的です。

>>クラウド型勤怠管理システム「勤労の獅子」を見てみる

月60時間超えの残業に対する割増賃金率50%の適用条件とは

中小企業を含むすべての事業所では、月60時間を超える時間外労働については、50%以上の割増賃金率での支払いが義務化されています。中小企業には猶予期間がありましたが、2023年4月からは企業の規模にかかわらず適用されています。

たとえば月に70時間の残業が発生した場合、最初の60時間までは25%以上の割増率で、残りの10時間については50%以上の割増率で計算します。特別条項付き36協定を締結していない、または割増率が法定基準を下回ると、労働基準法違反となるおそれがあります。

賃金請求権の時効が2年から3年に延長

労働基準法の改正により、未払い残業代の請求権の時効は2年から3年に延長されています。2020年4月1日以降に発生した残業代は、3年前までさかのぼって請求可能です。

企業が対応を怠ると、従業員からのまとめての請求が発生し、支払い額が大きくなる可能性があります。労働時間や賃金計算を正確に把握できる体制の整備が不可欠です。裁判例でも未払い残業代を巡る訴訟が増加しており、未然防止のための対策が求められます。

参考:割増賃金不払い|裁判例 - 確かめよう労働条件 - 厚生労働省

2.残業の上限規制「月45時間・年360時間」の原則

2019年の労働基準法改正により、時間外労働には原則として「月45時間・年360時間」の上限が明文化されました。この規制は大企業に対しては2019年4月から、中小企業には2020年4月から適用されており、現在ではすべての企業が遵守すべきルールとなっています。

業務が繁忙である場合でも、法定の上限を超える時間外労働を行うには、労使間で36協定を締結する必要があります。36協定には「一般条項」と「特別条項」があり、特別条項を適用する場合であっても、法令に定められた条件(年720時間以内、月100時間未満、複数月平均80時間以内、年6カ月まで)を守る必要があります。

残業時間が多くなればなるほど、従業員の健康への影響も大きくなるため、企業には健康管理への配慮が求められます。日々の勤怠データをもとに「法定時間外労働」が増えすぎていないかをチェックし、上限に近づく前に業務の調整や相談の機会を設けることが大切です。

特別条項で「月45時間、年間360時間」上限を超えられる

通常、残業時間の上限は「月45時間、年間360時間」ですが、臨時的な特別の事情がある場合には、36協定の特別条項を締結することで、これを超えることができます。

ただし、特別条項を活用する際には、以下の4つの制限をすべて守る必要があります。

・年間720時間以内(法定休日労働を除く)

・月100時間未満(休日労働を含む)

・2〜6カ月の平均で80時間以内(休日労働を含む)

・月45時間を超えられるのは年6カ月まで

また、休日労働の扱いにも注意が必要です。たとえば週に1日の法定休日が確保できていない場合、その勤務は休日労働となり、35%以上の割増賃金が必要になります。所定休日での勤務は必ずしも休日労働にはなりませんが、週40時間を超えていれば時間外労働となるため、25%以上の割増賃金が発生します。

厚生労働省も「特別条項はあくまで臨時的な措置」と位置づけており、恒常的な長時間労働に依存する企業体制は是正対象となる可能性があります。

3.「残業時間の上限規制」が適用される企業と適用されない企業の具体例

働き方改革の一環として導入された残業時間の上限規制は、現在ほとんどの企業に適用されています。ただし、適用の時期や内容には業種や職種により差があります。

たとえば、自動車運転業務・建設業・医師・砂糖製造業などの一部業種については、2024年4月まで上限規制の適用が猶予されていましたが、それ以降は原則として他業種と同様の規制が適用されます。

なお、新技術・新商品などの研究開発業務については、特別な健康確保措置(医師の面接指導や代替休暇の付与など)を講じたうえで、上限規制の適用除外とされています。

違反があった場合、派遣先企業であっても36協定違反の責任を問われるケースもあるため、委託先や関連企業も含めた適正な労働時間管理が求められます。

管理職の残業|法律上適用外の場合と健康管理の必要性について

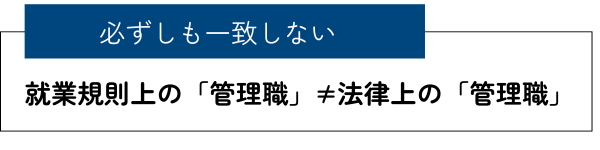

いわゆる「管理職」であっても、法律上の「管理監督者」に該当しない限り、時間外労働や休日労働の上限規制は適用されます。管理監督者に該当するかどうかは、経営者と一体的な立場か、労働時間の裁量があるかなど、実態に基づいて判断されます。

管理監督者として認められた場合、割増賃金の支払い義務は発生しませんが、健康管理は引き続き必要です。特に月80時間以上の長時間労働がある場合には、医師の面接指導が義務化されています。

また、深夜労働(22時~翌5時)に関しては、管理監督者であっても25%以上の割増賃金が必要です。名ばかり管理職のように、実質的に出退勤の自由がないにもかかわらず管理監督者扱いしていると、未払賃金を請求されるリスクがあるため、注意が必要です。

妊娠中・産後1年以内の従業員に対する残業規制ルールと企業の対応

労働基準法第66条に基づき、妊娠中および産後1年以内の女性労働者から請求があった場合、企業は時間外労働・休日労働・深夜労働を命じることができません。

変形労働時間制を採用していたとしても、本人が請求すれば、1日8時間・週40時間を超える労働を免除する必要があります。深夜労働についても同様に免除されることができます。

企業は、制度の説明を従業員にしっかりと行い、希望があればすみやかに就業内容や勤務体制の調整を行うことが大切です。相談の機会を設けたり、育児休業制度とあわせた柔軟な対応を行うなど、実務面での支援体制が求められます。

4.残業が増える原因は何?企業が取り組むべき残業削減方法を具体的に紹介

残業が増える原因は、担当業務の計画不足や人手不足、業務の偏りなど多岐にわたります。週ごとのタスク見通しが甘かったり、繁忙期の予測が立てられていなかったりすると、特定の従業員に業務が集中し、長時間労働が常態化するリスクが高まります。

企業が取り組むべき残業削減方法として、まずは 「現状の見える化」 が第一歩です。部門別・従業員別の残業時間を正確に把握し、「なぜ残業が発生しているのか」「どの時期に集中しているのか」などを分析しましょう。

次に、業務の効率化や平準化が重要です。定期的なミーティングで業務の進捗やボトルネックを共有し、必要に応じてタスクの再配分を行うといった、柔軟な対応が求められます。プロジェクト単位でスケジュール管理を行えば、作業量の偏りを防ぎ、チーム全体で残業を抑える効果が期待できます。

また、勤怠管理システムの導入 によって、労働時間のリアルタイム管理や残業警告機能を活用することも、未然防止のための有効な施策となります。勤怠システムを導入することで、出退勤・休憩・残業・深夜労働などを自動で記録・分類できるため、割増賃金の自動計算や法定時間の集計も正確かつ効率的に 行えます。また、36協定や労働基準法の改正に対応した設定変更も柔軟に行える ため、制度変更時の対応もスムーズになります。

たとえば「勤労の獅子」では、導入時には専任のコンサルタントが企業ごとの就業ルールや複雑な勤務形態に応じた初期設定を行います。稼働後もサポート窓口による継続的なフォローが受けられるため、運用中の疑問や制度変更時の対応も安心です。

また、36協定に基づいた残業時間の管理、時間外労働や深夜・休日労働の割増率対応、労働時間の超過アラート通知などに対応しています。

>>「勤労の獅子」の資料をダウンロードする

5.まとめ|労働基準法の残業規制を正しく理解して、適切な労務管理を

「残業時間」とは、法定労働時間である1日8時間・1週40時間を超えて行われる時間外労働のことを指します。働き方改革関連法の施行により、時間外労働には明確な上限が設けられ、臨時的な特別条項を活用する場合であっても「月100時間未満」「年720時間以内」「複数月平均80時間以内」などの条件を遵守しなければなりません。

また、月60時間を超える残業に対しては割増賃金率が50%に引き上げられ、中小企業に対しても2023年4月から適用されています。さらに、残業代の請求権の時効が2年から3年に延長されるなど、企業の法的責任と労務管理体制の重要性が一層増しています。

これらの法改正に対応するためには、 勤怠管理の仕組みを整備すること が不可欠です。就業規則や賃金規定の見直し、36協定の適切な締結・届出、割増賃金の正しい計算、健康管理への配慮など、全社的な取り組みが必要です。

労働時間が適切に管理されない状態では、従業員の健康リスクが高まり、企業にとっても訴訟リスクや社会的信用の低下という大きな損失につながります。早めの対策を講じ、安全かつ効率的に働ける職場環境を整備しましょう。

今後の法改正や制度変更にも柔軟に対応できるよう、自社に合った勤怠管理システムの導入や運用改善を検討し、持続可能な働き方の実現に向けた第一歩を踏み出してください。

導入のご検討・

ご相談はこちらから

専門スタッフがさらに詳しく

機能についてご説明いたします。

お気軽にお問い合わせください。

お電話でのお問い合わせは

03-5419-3663

受付時間10:00~18:00

(土・日・祝日・年末年始を除く)