ニュース

【平均4.4日】夏季休暇の日数はどう決める? 法律・就業規則と運用のポイント

「お盆は会社全体で休む?」「平均より短いと採用に影響する?」──人事担当者が頭を抱えがちな夏季休暇の制度について、制度の基礎・最新調査・離職率との関係などを整理しました。読み終えるころには根拠を持って夏季休暇の日数を決める視点がクリアになります。

目次

1. 夏季休暇とは?法定外休暇の位置づけと基礎知識

2. 最新調査で見る平均4.4日?夏季休暇日数

【豆知識】「お盆休み」が定着した歴史

3. 日数が短いと離職率が上がる?調査データで検証

4. 夏季休暇日数を決める3つの視点(年間休日・繁忙度・社員ニーズ)

「勤労の獅子」で実現する特別休暇の管理

5. よくある質問(FAQ)とトラブル防止策

6. まとめ ─ 夏季休暇日数を"根拠を持って"決めるポイント

>>「勤労の獅子」の資料をダウンロードする

1. 夏季休暇とは?法定外休暇の位置づけと基礎知識

夏季休暇は厚生労働省が「特別休暇制度」と位置づける法定外休暇です。労働基準法に定めがないため、日数・取得時期・賃金支給の有無を企業が自由に設計できます。令和6年就労条件総合調査では、特別休暇制度のうち「夏季休暇」を採用している企業は40.0%で前年から微増しました。

まず押さえておきたいのは、有休との違いです。有休は労働者の権利であり、付与・管理・年5日取得義務が法定されています。一方、夏季休暇は就業規則で独自に定義するため、日数も取得方法も労使で柔軟に取り決め可能です。もっとも、賃金を全額支給する企業は8割を超え、事実上「有休相当」として扱われるケースが主流となっています。

制度を導入する場合は就業規則に以下の5項目を明記することが基本となります。

①目的(心身のリフレッシュ等)

②対象者(試用期間中の扱い)

③日数

④取得可能期間⑤申請フロー

⑥賃金支給の可否

あわせて36協定の特別条項や計画年休との整理を行い、「夏季休暇を含めた年間休日体系」を社員に提示するとトラブルを防げます。

判例上も、会社が一斉休業を宣言する形で夏季休暇を設けること自体は問題ありません。ただし休業期間を超える有休取得の強制や、取得拒否を理由に不利益を与える行為は労基法違反となるため、就業規則と実際の運用を一致させることが重要です。

法定外休暇と有休の違い

有休は労働基準法39条で付与が義務づけられ、使用者が時季変更権を行使する場合でも「事業の正常な運営を妨げる場合」に限定されます。さらに2019年改正で年5日の取得義務が導入され、違反には30万円以下の罰則が科されます。

対して夏季休暇は法定外休暇であるため、取得義務も罰則もありません。しかし「5日取得義務」の充足に夏季休暇を算入したい企業は多く、実務上は(1)夏季休暇を有休に置き換える、(2)夏季休暇を別建てにしつつ、未取得分を計画年休に充当する──の2パターンが主流です。前者の場合、就業規則に「本休暇は労基法39条の有休とみなす」と明記するだけでよい一方、後者の場合は取得管理簿で休暇種別を区別し、年5日義務をクリアしているかをチェックする必要があります。

賃金面では「有休相当だから100%支給」が多数派ですが、夏季休暇を"休業日"として無給に設定する企業もゼロではありません。無給とする場合は①就業規則への明記②賃金控除の方法③労使協定の締結可否の確認を推奨します。

2. 最新調査で見る平均4.4日?夏季休暇日数

厚生労働省の2019年「就労条件総合調査」では、夏季休暇がある企業における1回当たりの平均付与日数は4.4日と報告されています。近年は在宅勤務の普及に伴い、日数そのものより「分散取得」や「前後に有休を付けて長期化」する動きが強まりました。

民間調査でも傾向は似ています。MS‐Japanで行った調査では、「取得日数3〜4日」が33%で最多、「3日以上取得する人」は約8割でした。

一方、ミイダスの社会人調査では「平均取得日数約7日」という結果も出ており、制度上の付与日数と実際の取得日数にギャップがあることが分かります。

統計を年度推移で見ると、コロナ禍の2021年は取得日数が一時的に減少しましたが、2023年以降は国内旅行需要の回復で再び伸長。若年層(18〜29歳)の58%が「長期連休より3〜4日の短期休暇を年数回取りたい」と回答し、他世代より約15ポイント高い結果でした。こうした志向を受け、企業でもお盆一斉休業から7〜9月の分散取得へシフトする動きが目立ちます。個人差はありますが、若年層を中心に"短期×回数"のニーズが強まっている点は押さえておきましょう。

出典:厚生労働省『平成31年就労条件総合調査』

出典:株式会社MS-Japan『会社員の夏季休暇実態調査2024年』

出典:ミイダス株式会社『社会人の夏季休暇取得に関する調査』

企業規模別の付与日数分布

厚労省調査を企業規模別にみると、常用労働者1,000人以上の大企業では夏季休暇を導入している割合が46.5%、付与日数は5~6日が中心です。対して30~99人規模の中小企業では導入割合が36.2%、3~4日が最多層となり、規模が小さいほど日数が短い傾向が読み取れます。

要因は大きく2つあります。第一に、代替要員の確保余力です。大企業は部署間応援や派遣活用でラインを止めずに休業できますが、中小企業は業務停止リスクを避けるため日数を短く設定しがちです。第二に、福利厚生競争です。採用ブランドを強化したい大企業が"夏季休暇5日+有休推奨"をセットで打ち出すケースが目立ちます。

もっとも、中小企業でも製造ラインを止めて一斉休業する場合、電気代のピークカットや保守点検の効率化によりコストメリットが出ることがあります。「生産計画を1週間前倒しして一斉休業→メンテナンス→立ち上げ」という運用で、トータルコストを下げつつ休暇を確保した事例も存在します。

業種別・他社データ:製造業/IT/医療の違い

業種別にみると、製造業はライン停止期間を利用して6日程度の長めの夏季休暇を設定する企業が多い一方、シフト制の医療・介護では3日程度を分散取得する形が一般的です。IT業界はリモートワークの定着で「お盆に合わせた一斉休業」が減り、"いつでも取れる代わりに制度日数は4~5日"という設計が主流になっています。

事例として、あるSaaS企業(社員500名)は8月に本社機能を停止しない代わりに「7~9月に任意で5連休」を許可し、有休消化率が15ポイント向上。反面、医療法人A病院は集中取得を避けるため「シフト提出時に2日まで希望休、残り1日は管理者調整」というハイブリッド方式を採用しています。

【豆知識】「お盆休み」が定着した歴史

「お盆」は仏教行事のひとつである盂蘭盆会(うらぼんえ)を起源とし、室町時代には先祖供養の風習として広まりました。かつては全国で日程が統一されておらず、明治時代に新暦が導入された後も、地域によって7月盆・8月盆・旧盆などが混在していました。

転機となったのは1947年。戦後の輸送需要の高まりを受け、当時の国鉄が「盆期間専用列車」を運行したことから、8月13日〜16日が「帰省ラッシュの時期」として定着しました。これにより、多くの企業もこの時期に一斉休業を導入するようになります。

高度経済成長期には、製造業を中心に工場の稼働を一時停止し、機械の保守や点検を行う効率的な期間としても利用され、お盆休みが業界の標準となっていきました。

こうした背景を受け、1960年代前半には経済団体が「休暇日程をそろえる」ことを提言。その結果、8月13日〜16日を中心に休む企業が増え、平成以降は企業の就業規則にも「夏季休暇」が定められるようになりました。さらに、2016年に「山の日」が祝日として加わったことで、より長期の連休が一般的になっています。

3. 日数が短いと離職率が上がる?調査データで検証

ミイダス株式会社 が2024年8月に実施したオンライン調査(回答4,218 人)では、

・夏季休暇を「平均5日以上」取得できた企業 離職率12.4%

・「3日未満」しか取れなかった企業 離職率 21.7%

と、離職率に約9ポイントの開きが出ています。取得しやすさを「とても感じる」と答えた層は、従業員エンゲージメント指標(会社推奨度・上司信頼度など)が平均より18〜22pt 高く、「休暇が心理的安全性のバロメータになっている」と分析しています。

同じ傾向は公的統計でも裏づけられます。厚生労働省『就労条件総合調査』(令和6年)によれば、特別休暇(夏季・リフレッシュなど)を制度化している企業は、

・労使協定の締結率 79.1%

・有休計画付与制度の導入率 47.3%

・制度なし企業はそれぞれ 55.6%/28.4%

にとどまりました。

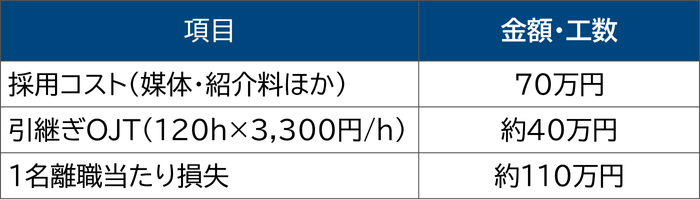

制度整備そのものがコンプライアンス意識の高さを示し、結果的に離職抑止へ波及していると読むことができます。コスト試算:たった「2日増やす」だけでROIは黒字

仮に夏季休暇を+2日(従業員 100 人×日給2万円=200万円)増やして、離職率が2pt改善(年間離職2人減)すれば、

110 万円 × 2 人 = 220 万円の損失回避

となり、休暇コストを差し引いても +20万円の純効果。

さらにエンゲージメント向上による生産性アップは試算に含めていません。"休ませても黒字" という事実は、経営層の意思決定を後押しする強力な材料になります。

4. 夏季休暇日数を決める3つの視点(年間休日・繁忙度・社員ニーズ)

1. 年間休日設計

例えば、2025年の土日祝日数は119日、月1日ペースで土曜出勤のある企業では、107日(119日-12日)になります。

このような企業で年間120日の年間休日を確保するためには+13日が必要となります。夏季+年末年始で合計13日程度の特別休暇を用意すると、月1日ペースの土曜出勤でも年間休日120日というラインをクリアすることができます。

2. 繁忙度と代替要員

製造業の例では、7月末に繁忙の山が来る場合「8月第2週に7連休→設備メンテ→第3週から通常稼働」がコスト効率が高いとされています。ホワイトカラー職場でも、決算業務や大型案件納期をピークチャートで可視化し、"山谷"を避けて休暇を設計するのが鉄則です。

3.社員ニーズ

Z世代を中心にワーケーション需要が高まり、「連続10日+テレワーク2日」を希望する声も増えています。社内アンケートをeNPS(従業員推奨度)と組み合わせて実施し、「希望日数」と「具体的利用プラン」を聞き出すと、数値目標とストーリーの両面から説得力のある制度設計が可能になります。

結論としては、平均4.4日をベースラインに自社の繁忙カレンダーと社員ニーズを掛け合わせ、"休ませるメリット>業務調整コスト"となるラインを見極めることがポイントです。

「勤労の獅子」で実現する特別休暇の管理

自社独自の休暇制度も柔軟に対応できるのが、「勤労の獅子」の強みです。

夏季休暇などの特別休暇をはじめ、休暇ごとに付与日、付与日数、取得単位(1日・半日・時間単位)、有効期限を細かく設定可能。

福利厚生を充実させたい企業にとっても、柔軟で実用的な休暇管理を実現できます。

また、「勤労の獅子」では導入時に専任のコンサルタントが要件ヒアリングからシステム設定までを丁寧にサポート。稼働後も専用のサポート窓口があり、安心して運用を続けられる体制が整っています。

>>「勤労の獅子」の資料をダウンロードする

5. よくある質問(FAQ)とトラブル防止策

Q1:入社1年未満の社員にも夏季休暇を与える必要がある?

A1.法的義務はありませんが、待遇差がエンゲージメントに影響するため、勤続半年で2日付与するなど段階的に設定する企業が増えています。

Q2:部署ごとに日数を変えたい。差別にならない?

A2.業務上の合理性(繁忙期・交替制など)が説明できれば問題ありません。ただし社内規程に「事業運営上の必要に応じて部署単位で日数を設定する」と明記しましょう。

Q3:無給の夏季休暇は認められる?

A3.可能ですが、給与控除の方法と計算式を就業規則に記載し、労使協定を締結しておくと安全です。

Q4:休暇中に副業してもよい?

A4.就業規則の兼業規定が優先。禁止の場合は「会社の許可なく就業しないこと」と明示し、許可制の場合は事前申請フローを整備しましょう。

6. まとめ ─ 夏季休暇日数を"根拠を持って"決めるポイント

平均4.4日という統計を目安に、年間休日・繁忙度・社員ニーズの三面から自社に最適な日数を設計しましょう。離職リスクや企業のブランド力向上の観点で"休ませるメリット"は大きく、制度を作った後はシステムとチェックリストで運用を回し、毎年の実績をレビューしてブラッシュアップすることが夏季休暇導入と運用の成功のカギです。

導入のご検討・

ご相談はこちらから

専門スタッフがさらに詳しく

機能についてご説明いたします。

お気軽にお問い合わせください。

お電話でのお問い合わせは

03-5419-3663

受付時間10:00~18:00

(土・日・祝日・年末年始を除く)