ニュース

サバティカル休暇とは?長期休暇の制度設計と給与・社会保険の実務

最近注目を集めている「サバティカル休暇」をご存知でしょうか?これは、従業員が数ヶ月単位の長期休暇を取得できる制度です。

しかし、いざ導入を検討すると、「長期不在中の業務はどうなる?」「給与や勤怠管理は?」といった実務上の疑問が出てくるものです。この記事では、サバティカル休暇の基本から、企業が知っておくべき実務上の注意点まで、人事・労務担当者向けにわかりやすく解説します。

目次

1. サバティカル休暇とは?

2. サバティカル休暇の目的と企業が導入するメリット

3. 企業が知っておくべきデメリットと課題

4. 期間・対象・目的の設計指針

5. サバティカル休暇導入の注意点|給与・社会保険の取り扱い

6. 日本でのサバティカル休暇導入事例

「勤労の獅子」で実現する特別休暇の管理

7. まとめ:サバティカル休暇は企業と従業員双方に恩恵をもたらす

>>「勤労の獅子」の資料をダウンロードする

1. サバティカル休暇とは?

サバティカル休暇とは、勤続年数の長い従業員に対して、企業が任意で付与する長期の特別休暇制度です。「Sabbatical」は、旧約聖書に由来する「安息日(Sabbath)」が語源で、もともとは大学教授が研究や研修のために長期休暇を取得する制度として広まりました。現在では、企業における従業員のキャリア形成や心身のリフレッシュを目的として、欧米を中心に広く普及しています。

日本の法定休暇である年次有給休暇や育児・介護休業とは異なり、サバティカル休暇は法律で定められた制度ではありません。そのため、休暇の取得要件、期間、給与の有無、目的などは、すべて企業が任意で就業規則などで定めることができます。期間は企業によって様々ですが、数週間から数ヵ月、長い場合は1年程度に及ぶケースもあります。

年次有給休暇や休職制度との違い

サバティカル休暇と混同されやすいのが、年次有給休暇や休職制度です。それぞれの違いを理解しておくことで、制度の設計や運用がよりスムーズになります。

まず、年次有給休暇との最も大きな違いは「取得期間」と「目的」にあります。年次有給休暇は通常、半日や1日単位での取得が一般的で、その目的は問われません。一方、サバティカル休暇は数ヵ月単位の長期にわたるもので、自己啓発や社会貢献、リフレッシュなど、目的を自由に設定できるのが特徴です。また、年次有給休暇は労働基準法で定められた従業員の権利ですが、サバティカル休暇は企業の裁量で設けられる法定外休暇(特別休暇)であるという点も大きな違いです。

次に、休職制度との違いはどうでしょうか。休職は、病気や留学、配偶者の海外赴任同行など、会社都合ではない理由で、労働契約を維持したまま長期間就労を免除する制度です。特に病気による休職は、心身の健康を回復することが第一の目的です。これに対し、サバティカル休暇は「心身のリフレッシュ」や「新たなキャリア形成に向けた自己投資」など、より前向きな目的のために利用されることが一般的です。休職は、労働者が働けない状態になった場合に適用されることが多いのに対し、サバティカル休暇は「働けるけれど、あえて休む」というポジティブな側面が強いのです。

例えば、ヤフー株式会社が導入した「サバティカル制度」は、勤続10年以上の正社員を対象に、最長3ヶ月の長期休暇と休暇支援金を支給するもので、キャリアプランの見直しを促すことを目的としています。このように、サバティカル休暇は単なる「休み」ではなく、従業員の自律的な成長を促し、企業全体の生産性向上につなげるための戦略的な人事制度として位置づけられています。

サバティカル休暇の導入率・普及状況

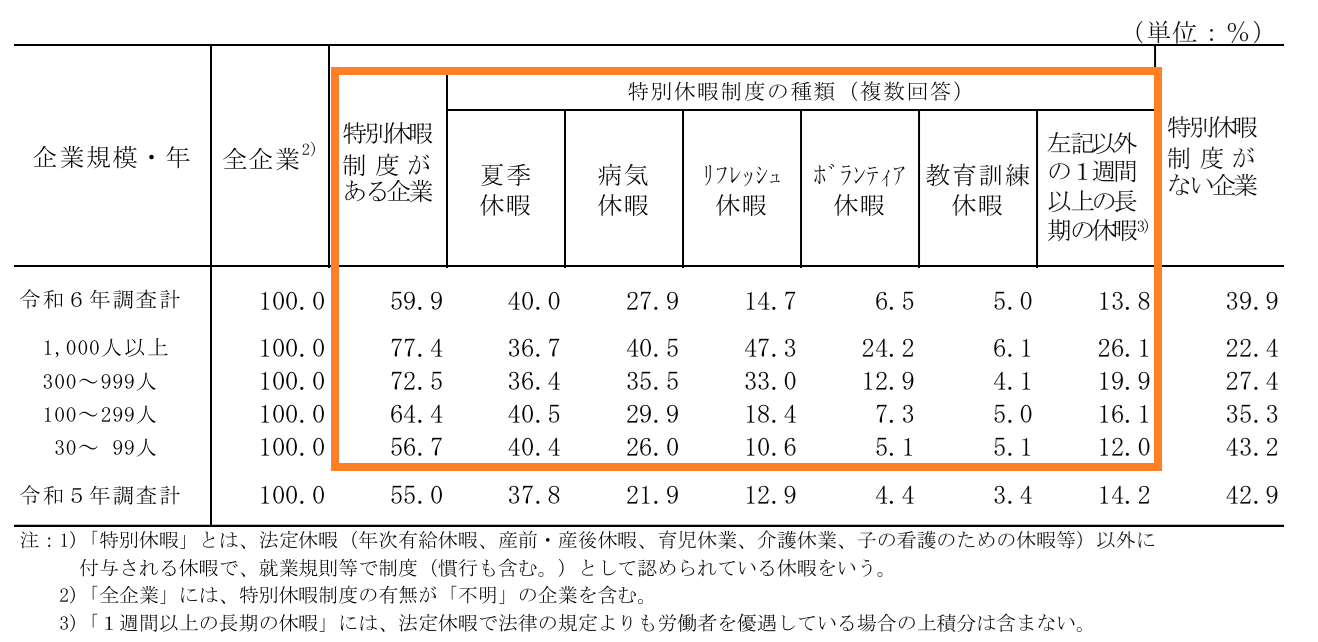

サバティカル休暇を直接的に数値化した公的統計はありません。しかし厚生労働省の就労条件総合調査にある特別休暇の内訳から、サバティカルに近い仕組みの広がりを読み解きます。

直近の令和6年(2024年)調査では、特別休暇制度がある企業は59.9%でした。種類別では、リフレッシュ休暇14.7%、教育訓練休暇5.0%、「1週間以上の長期の休暇」13.8%という結果です。さらに企業規模別にみると、1,000人以上の企業では特別休暇制度77.4%、その内訳としてリフレッシュ休暇47.3%、「1週間以上の長期の休暇」26.1%と、大企業ほど整備が進む傾向が読み取れます。これらは名称や目的に差はあるものの、中〜長期の計画的な休暇を支える点でサバティカルに近いの制度と位置づけられます。

一方で、「学び直し」を主目的とする教育訓練休暇は、内閣府の白書コラムでも"導入していない・導入予定なしが約8割"とされています。つまり、サバティカルそのものをうたう制度はまだ少数で、まずはリフレッシュ休暇や長期休暇から整備が進み、教育訓練型はこれから、という段階だと捉えるのが現実的です。社内で普及度を議論するときは、ここで挙げた数値を参考指標として使いながら導入の可否を判断すると良いでしょう。

出典:厚生労働省「令和6年就労条件総合調査」

2. サバティカル休暇の目的と企業が導入するメリット

サバティカル休暇の導入は、従業員だけでなく企業にも大きなメリットをもたらします。働き方の多様化が求められる現代において、サバティカル休暇は単なる福利厚生ではなく、企業の人材戦略の中核を担う重要な要素となりつつあります。

心身のリフレッシュと従業員エンゲージメントの向上

サバティカル休暇を導入する重要な目的の一つが、従業員の心身のリフレッシュです。情報過多な現代において、仕事から完全に離れて心身を休めることは、従業員のパフォーマンスを維持する上で欠かせません。日々の業務に追われていると、どうしても疲労が蓄積し、創造性や生産性が低下しがちです。

そこで、サバティカル休暇を利用して、旅行や趣味、家族との時間に費やすことで、従業員は心と体をしっかり休ませ、仕事への新たな活力を得ることができます。リフレッシュによって心に余裕が生まれると、仕事へのモチベーションが向上し、企業への愛着や貢献意欲(エンゲージメント)も高まります。

また、「長期休暇を取って自己を再充電できる会社」というイメージは、従業員の会社への帰属意識を強めます。これは、優秀な人材の定着率向上につながるだけでなく、社員が安心して長く働ける環境を整える上で非常に重要な要素となります。

学び直し(リスキリング)による企業競争力の強化

もう一つの大きな目的は、従業員のキャリア形成を支援し、スキルアップや能力開発を促す学び直し(リスキリング)の機会を提供することです。日々の業務に追われていると、なかなか新たな知識やスキルの習得に時間を割くのは難しいものです。

サバティカル休暇を利用して、海外留学や専門分野の資格取得、大学院への通学などに専念することで、従業員は自身の市場価値を高めることができます。従業員一人ひとりが成長することは、巡り巡って企業の競争力強化につながります。特に、デジタル技術の進化が早い現代においては、従業員が常に最新のスキルを身につけられる環境を企業が提供することは、事業の成長に不可欠です。

この制度は、採用活動における他社との差別化要素にもなります。給与や役職だけでなく、「働きがい」や「成長機会」を重視する若手層にとって、長期の学び直しができる制度は非常に魅力的に映ります。企業が従業員の長期的なキャリアに投資する姿勢を示すことで、社会的な信頼度も高まり、結果として優秀な人材が集まりやすくなる好循環を生み出します。

3. 企業が知っておくべきデメリットと課題

サバティカル休暇は多くのメリットをもたらしますが、その一方で、導入時に注意すべきデメリットや課題も存在します。これらを事前に把握し、対策を講じることが、制度を成功させるための鍵となります。

不在中の業務負担増と社内不公平感

まず懸念されるのが、長期休暇を取得する従業員の業務を、他の従業員が分担することによる「業務負担の増加」です。特に、専門性の高い業務や特定のプロジェクトを一人で担当している場合、その従業員の不在はチーム全体の生産性低下につながる可能性があります。業務の属人化を防ぎ、スムーズな業務引き継ぎ体制を構築することが不可欠です。

また、「なぜあの人だけ長期で休めるのか」という不公平感が社内に生まれるリスクもあります。制度の対象者を勤続年数などで限定する場合、対象外の従業員から不満の声が上がるかもしれません。こうした事態を避けるためには、制度の目的を社内で丁寧に説明し、すべての従業員が納得できるような透明性の高い運用ルールを定めることが重要です。例えば、取得した従業員が復職後に社内共有会を開催して、休暇中の経験を還元する機会を設けるなどの工夫も有効でしょう。

復職後の業務ブランクと従業員のモチベーション維持

長期間職場を離れることで、復帰後に業務の進め方や職場の状況、人間関係の変化に適応するのに時間がかかる「業務ブランク」も課題の一つです。IT技術の進化が早い現代においては、数ヵ月の不在でさえ、業界のトレンドや必要なスキルが大きく変わってしまうこともあり得ます。

この課題を克服するためには、休暇中の定期的なコミュニケーションが重要です。企業側は、強制的な連絡は避けるべきですが、本人の希望に応じて、社内の最新情報を共有したり、復職前の面談を実施したりすることで、スムーズな復帰を支援できます。また、復職後のキャリアパスを明確にすることも、従業員のモチベーション維持には欠かせません。休暇を通じて得た新たなスキルや経験を活かせる部署への配置転換や、新たなプロジェクトへのアサインを検討するなど、従業員が「休んでよかった」と思えるようなサポート体制を整えることが大切です。

4. 期間・対象・目的の設計指針

サバティカル休暇の制度設計は、法律で定められたルールがないからこそ、企業の理念や文化、そして目的に合わせて自由にカスタマイズできるのが魅力です。しかし、その自由度ゆえに「どこから手をつければいいかわからない」と悩む担当者も多いでしょう。ここでは、制度設計の核となる「期間」「対象者」「目的」を具体的にどう設計すればよいか、その指針を解説します。

勤続年数と対象者の設計指針

サバティカル休暇は、一般的に勤続年数が長い従業員を対象とするケースが多く見られます。これは、制度の目的が「長期的なキャリア形成支援」や「心身のリフレッシュ」にあるためです。具体的な勤続年数の目安は企業によって様々ですが、勤続5年〜10年を一つの区切りとすることが一般的です。

例えば、ヤフー株式会社は勤続10年以上、株式会社リクルートホールディングスは勤続3年ごとに取得できる「STEP休暇」を設けています。勤続年数を長く設定するほど、対象となる従業員は絞られますが、その分、長期にわたる会社への貢献に報いるというメッセージを強く打ち出せます。逆に、勤続年数を短く設定することで、より多くの従業員が制度を利用できる機会を提供し、従業員全体のエンゲージメント向上につなげることができます。

制度設計の際は、自社の平均勤続年数や従業員の年齢構成を考慮することが大切です。勤続年数が浅い企業で勤続20年を要件とすると、制度が形骸化してしまうリスクがあります。自社の実情に合わせて、制度の目的を達成できる最適な対象者像を定めることが重要です。

期間と取得回数の設計指針

サバティカル休暇の期間は、数週間から数ヵ月、長い場合は1年に及ぶケースもあります。この期間の長さも、制度の目的に応じて設定します。

例えば、「心身のリフレッシュ」が目的であれば、1〜3ヶ月程度の比較的短期間でも効果が期待できます。一方、「大学院への通学」や「海外留学」といった本格的な学び直しを目的とする場合は、6ヶ月から1年程度の長期間を設定する必要があります。取得期間が長いほど従業員が不在になることによる業務への影響も大きくなるため、業務の引き継ぎや不在中のフォロー体制と合わせて検討することが不可欠です。

また、取得回数についても検討が必要です。一度きりの制度とするのか、あるいは勤続年数を区切りとして複数回取得できるようにするのかを決めます。複数回取得可能とすることで、従業員がキャリアの節目ごとに学び直しやリフレッシュの機会を得られるため、長期的な人材育成に有効です。

5. サバティカル休暇導入の注意点|給与・社会保険の取り扱い

サバティカル休暇を導入する上で、人事・労務担当者が最も頭を悩ませるのが、休暇中の「給与」「社会保険」といった実務的な運用です。ここを明確に定めておかないと、後々大きなトラブルにつながりかねません。

休暇中の給与・社会保険料の取り扱い

サバティカル休暇は法律上の定めがないため、休暇中の給与は「無給」とする企業が一般的です。ただし、一部の企業では、従業員の経済的負担を軽減するために、給与の一部を「支援金」や「助成金」として支給するケースも見られます。例えば、リクルートテクノロジーズ(現・株式会社リクルート)の「STEP休暇」では、勤続年数に応じて一律30万円の支援金が支給されます。

給与の有無にかかわらず、注意すべきなのが社会保険の扱いです。従業員が会社に在籍している限り、健康保険や厚生年金保険の被保険者資格は継続します。保険料の負担方法はいくつかあります。

●会社が立替、復帰後に従業員の給与から控除する

●従業員が自ら保険料を会社指定の口座に振り込む

●休暇前に預り金を受け取り、そこから充当する

負担方法については就業規則に明記し、事前に従業員と取り決めをしておくことが不可欠です。

また、住民税は前年の所得に基づいて課税されます。そのため給与からの天引きができないときは、普通徴収へ切り替えます。市区町村への手続きと、納付スケジュールの案内を早めに行うと、支払い漏れを防ぐことができます。

一方、雇用保険料は賃金の支払いがなければ発生しません。

6. 日本でのサバティカル休暇導入事例

日本でも、働き方改革の流れを受けてサバティカル休暇を導入する企業が増えています。ここでは、その代表的な事例をいくつかご紹介します。

ヤフー株式会社

ヤフーは、2013年という比較的早い時期から「サバティカル制度」を導入しています。勤続10年以上の正社員を対象に、最長3ヶ月の長期休暇と休暇支援金が支給されます。この制度の目的は、従業員が仕事から一度離れ、自分のキャリアや働き方を深く見つめ直す機会を提供することにあります。この制度が導入された背景には、従業員のエンゲージメントを高め、自律的なキャリア形成を支援したいという企業の強い想いがあります。

株式会社リクルートテクノロジーズ(現・株式会社リクルート)

リクルートグループでは、勤続3年ごとに最長連続28日間の「STEP休暇」を取得できる制度を設けています。この制度の特徴は、取得目的に制限がなく、一律30万円の休暇支援金が支給される点です。これにより、従業員は経済的な心配をすることなく、趣味や自己啓発、家族との時間に専念することができます。この制度は、従業員の多様な働き方を尊重し、長期的なキャリア形成をサポートする企業文化を象徴しています。

ソニー株式会社

ソニーは「フレキシブルキャリア休職制度」という名称で、長期休暇制度を運用しています。この制度の最大の特徴は、最長5年という非常に長い期間の休職が可能な点です。留学、ボランティア、配偶者の海外赴任同行など、様々な理由で利用されており、従業員一人ひとりのライフイベントやキャリアプランに寄り添った柔軟な働き方を支援しています。

これらの事例からわかるように、サバティカル休暇の制度設計は企業によって千差万別です。勤続年数、休暇期間、給与の有無、取得目的など、それぞれの企業が自社の文化や人材戦略に合わせてカスタマイズしています。制度導入を検討する際は、自社の目的を明確にし、従業員のニーズとすり合わせながら、最適な形を模索することが重要です。

「勤労の獅子」で実現する特別休暇の管理

勤労の獅子では、サバティカル休暇のように長期で発生する休暇についても管理が可能です。

専用の長期休暇カレンダーを作成し、対象者に割り当てることで、休暇の開始日と終了日を明確に把握できます。

さらに、サバティカル休暇に限らず、企業独自の休暇制度にも柔軟に対応できるのが勤労の獅子の強みです。

また、「勤労の獅子」では導入時に専任のコンサルタントが要件ヒアリングからシステム設定までを丁寧にサポート。稼働後も専用のサポート窓口があり、安心して運用を続けられる体制が整っています。

>>「勤労の獅子」の資料をダウンロードする

7. まとめ:サバティカル休暇は企業と従業員双方に恩恵をもたらす

サバティカル休暇は、単なる長期休暇ではなく、従業員一人ひとりのキャリアを尊重し、成長を支援するための戦略的な人事制度です。導入には、不在中の業務負担や復職後のブランクといった課題もありますが、制度の目的を明確にし、給与や勤怠管理といった実務的なルールをしっかり定めることで、これらの課題は克服できます。また、勤怠管理システムなどを活用し、人事・労務担当者の負担を軽減することも重要です。サバティカル休暇は、従業員のエンゲージメント向上、離職防止、ひいては企業の競争力強化につながる、これからの時代に欠かせない制度と言えるでしょう。

導入のご検討・

ご相談はこちらから

専門スタッフがさらに詳しく

機能についてご説明いたします。

お気軽にお問い合わせください。

お電話でのお問い合わせは

03-5419-3663

受付時間10:00~18:00

(土・日・祝日・年末年始を除く)