ニュース

みなし残業(固定残業代制)とは?仕組みと違法にならないための5つの要件をわかりやすく解説

「みなし残業」は、多くの企業で採用されている一方、その仕組みや法的な要件が複雑で、「自社の運用は本当に大丈夫だろうか?」と不安に感じる人事・労務担当者の方も多いのではないでしょうか。この制度は、正しく運用すれば企業・従業員双方に利点がありますが、一歩間違えると「違法」と判断され、未払い残業代請求などの大きなトラブルに発展しかねません。

本記事では、「みなし残業(固定残業代制)」の基本的な仕組みから、メリット・デメリット、違法と判断されないための5つの法的要件、そして実務における具体的な注意点まで、わかりやすく解説します。制度への理解を深め、適切な労務管理にお役立てください。

目次

1. そもそも「みなし残業(固定残業代制)」とは?

2. 【企業・従業員別】固定残業代制のメリット・デメリット

3. 知らないと危険!みなし残業が「違法」になる5つの要件

4. 導入・運用で失敗しないための実務上のポイント

5. 適正な運用は勤怠管理が鍵|勤労の獅子の活用

6. まとめ

>>「勤労の獅子」の資料をダウンロードする

1. そもそも「みなし残業(固定残業代制)」とは?

まずは「みなし残業」という言葉の正しい意味合いと、その法的な位置づけを理解しましょう。よく似た「みなし労働時間制」との違いも明確に解説します。

言葉の定義と「みなし労働時間制」との違い

「みなし残業」という言葉、日常的によく耳にしますが、実はこれ、法律上の正式な用語ではない「通称」だということをご存知でしたか?一般的に「みなし残業」と呼ばれているものは、多くの場合「固定残業代制」を指します。これは、実際の残業時間の長短にかかわらず、あらかじめ一定時間分の残業代を「固定残業代」として給与に含めて支払う制度のことです。

例えば、「月20時間分の固定残業代として4万円を支給する」といった契約がこれにあたります。この場合、実際の残業が10時間だった月でも、満額の4万円が支払われます。逆に、20時間を超えて残業した場合は、その超過分について別途、割増賃金を支払う必要があります。あくまで「給与の支払い方法の一つ」と理解すると良いでしょう。

一方で、労務管理の世界にはもう一つ、よく混同されがちな「みなし」制度があります。それが「みなし労働時間制」です。こちらは、主に外回りの営業職や裁量労働制が適用される専門職など、会社が従業員の労働時間を正確に把握することが難しい特定の職種で用いられる制度です。

「みなし労働時間制」では、「1日あたり8時間働いたものとみなす」というように、実際の労働時間ではなく、あらかじめ定められた時間だけ働いたと「みなして」給与を計算します。固定残業代制が「残業代の支払い方」に関するルールであるのに対し、みなし労働時間制は「労働時間そのものの算定方法」に関するルールであり、両者は似て非なるものです。

多くの人事担当者が「みなし残業」という言葉で見聞きする制度は、前者の「固定残業代制」であることがほとんどです。本記事でも、以降はこの「固定残業代制」について詳しく解説していきます。

この制度の根幹にあるのは、労働基準法第37条で定められた「割増賃金」の考え方です。法律では、法定労働時間(原則1日8時間・週40時間)を超えて労働させた場合、企業は従業員に対して割増賃金(いわゆる残業代)を支払わなければならないと定められています。固定残業代制は、この割増賃金の支払いを、毎月の変動に応じて計算するのではなく、あらかじめ定額で支払う形式にしたものなのです。

この点を誤解して、「固定残業代を払っているから、いくら残業させても良い」と考えてしまうのは非常に危険です。あくまで法律で定められた割増賃金の「支払い方法の特例」に過ぎない、という点をしっかりと押さえておくことが、適切な労務管理の第一歩となります。

2. 【企業・従業員別】固定残業代制のメリット・デメリット

この制度は、企業と従業員の双方にとって利点と課題の両側面を持ち合わせています。それぞれの立場から、どのような影響があるのかを見ていきましょう。

企業側のメリットと注意すべき課題

固定残業代制の導入を検討する企業にとって、その利点は主に「管理コスト」と「経営計画」の側面にあります。

最大の利点は、人件費の見通しが立ちやすくなることです。通常の残業代は、月々の業務量によって大きく変動するため、予算策定の際の悩みの種になりがちです。固定残業代制を導入すれば、残業代部分が定額となるため、月々の人件費が安定し、経営計画や資金計画をより正確に立てることが可能になります。

次に、給与計算業務の効率化も大きな利点です。従業員一人ひとりの残業時間を日々集計し、割増率を乗じて...という煩雑な計算業務は、人事担当者にとって大きな負担です。固定残業代制であれば、設定時間を超過しない限り、毎月の計算プロセスを大幅に簡略化でき、担当者の業務負荷を軽減できます。

また、求人活動における訴求力という側面も無視できません。固定残業代を給与に含めることで、求人票に記載する「総支給額」の見かけ上の金額が上がります。もちろん、内訳の明記は必須ですが、給与額は求職者が企業を選ぶ上での重要な判断材料の一つであり、応募者数の増加に繋がる可能性があります。

一方で、これらの利点を享受するには、注意すべき課題もあります。最大の課題は、制度の誤解による長時間労働の常態化リスクです。「固定残業代を払っているのだから、設定時間までは残業するのが当たり前」という空気が職場に蔓延してしまうと、本来不要な残業が増え、従業員の疲弊や生産性の低下を招きかねません。

さらに、制度設計と運用の複雑さも課題です。後述する法的な要件を一つでも満たしていない場合、制度自体が無効と判断され、多額の未払い残業代の支払いを命じられるリスクを常に抱えています。導入時の就業規則変更や従業員への説明といった手続き的なコストも軽視できません。これらのメリットと課題を天秤にかけ、慎重に導入を判断することが求められます。

従業員側のメリットと懸念点

従業員側から見た固定残業代制は、良い面と悪い面がはっきりと分かれる制度と言えるでしょう。

従業員にとっての最も分かりやすい利点は、収入が安定することです。業務が閑散期で、実際の残業時間がゼロだった月でも、契約で定められた固定残業代は満額支払われます。これにより、月々の収入の変動が少なくなり、従業員は安心して生活設計を立てることができます。

また、この制度は生産性向上へのインセンティブとしても機能します。同じ給与が保証されているのであれば、ダラダラと会社に残って残業するよりも、業務を効率化して早く帰った方が「時間あたりの単価」は高くなります。「どうすればもっと効率的に仕事を進められるか」を自律的に考えるきっかけとなり、ワークライフバランスの向上にも繋がる可能性があります。

しかし、これらの利点は、制度が正しく運用されて初めて得られるものです。従業員側から見た懸念点も少なくありません。

最も大きな懸念は、やはりサービス残業の温床になりやすいことです。会社側が勤怠管理を徹底せず、「固定残業時間を超えても超過分が支払われない」という状態が黙認されると、従業員は際限なく働かされてしまう危険性があります。

また、基本給が低く抑えられてしまう可能性も懸念されます。求人票の総支給額は高く見えても、内訳を見ると基本給が低く、固定残業代の比率が高い場合があります。基本給は賞与(ボーナス)や退職金の算定基礎となることが多いため、基本給が低いと、結果的に生涯年収にマイナスの影響を及ぼす可能性があります。

従業員としては、雇用契約を結ぶ際に、固定残業代の内訳(時間数と金額)が明確に示されているか、基本給が最低賃金を下回っていないか、そして超過分の支払いが約束されているかを、しっかりと確認することが自分の身を守るために不可欠です。

3. 知らないと危険!みなし残業が「違法」になる5つの要件

固定残業代制を導入する上で最も重要なのが、法律で定められた要件を満たすことです。一つでも欠けると「違法」と判断されかねない、5つのポイントについて詳しく解説します。

①明確な合意と書面での明示

固定残業代制が法的に有効とされるための、最も根本的な要件が「従業員との合意」です。会社が一方的に「来月から固定残業代制にします」と通告するだけでは、何ら効力を持ちません。

この「合意」は、必ず書面によって取り交わされる必要があります。具体的には、「就業規則」と「雇用契約書(または労働条件通知書)」の両方に、固定残業代に関する具体的な内容を明記し、従業員がその内容を理解・納得した上で契約を締結しなければなりません。

記載すべき内容は、主に以下の3点です。

1.固定残業代の具体的な金額と、その手当の名称(例:「業務手当 50,000円」)

2.その金額に含まれる時間外労働の時間数(例:「上記手当は月30時間分の時間外労働に対するものとする」)

3.設定時間を超えた場合には、追加で割増賃金を支払う旨

これらの明示がない、あるいは曖昧な場合、トラブルに発展するリスクが非常に高くなります。過去の裁判例では、会社が「残業代込みのつもり」で支払っていた「営業手当」が、その根拠を書面で示せなかったために、残業代の支払いとは認められず、会社が敗訴したケースが数多くあります。口約束は証拠として無力です。人事担当者としては、「言った・言わない」の争いを避けるためにも、必ず書面で証拠を残すという基本を徹底することが、会社と従業員の双方を守ることに繋がります。

②基本給との明確な区分

前項の「明示」と関連して、給与の内訳において「通常の労働時間の対価である部分(基本給など)」と「時間外労働の対価である部分(固定残業代)」が、明確に区別できなければならない、という要件があります。これを「明確区分性の要件」と呼びます。

なぜなら、割増賃金(残業代)の計算基礎となるのは、原則として基本給や一部の手当であり、固定残業代そのものは計算基礎に含まれないからです。もし、両者が一体化して「月給30万円(固定残業代含む)」のように記載されていると、どこまでが計算基礎となる賃金なのかが判別できず、超過分の残業代を正しく計算することができません。

この要件を満たすためには、雇用契約書や給与明細において、「基本給 250,000円」「業務手当(30時間分)50,000円」のように、それぞれの項目と金額をはっきりと分けて記載する必要があります。

この区分が曖昧だったために、会社が想定外の支払いを命じられた判例があります。ある運送会社では、給与が「歩合給」として支払われており、会社側は「この歩合給に残業代が含まれている」と主張しました。しかし、給与明細上、どこまでが運送の対価でどこからが残業代なのかが全く区別されていませんでした。裁判所は、支払われた歩合給の全額が割増賃金の算定基礎となると判断し、結果として会社は、歩合給を基礎として再計算した巨額の未払い残業代を支払うことになりました。明確に区分さえしていれば防げた事態でした。

③最低賃金のクリア

固定残業代制を設計する際、意外と見落としがちなのが「最低賃金」との関係です。最低賃金法は、都道府県ごとに定められた最低時給額を下回る賃金で労働させることを禁じていますが、この計算において、固定残業代は「算入できない」という重要なルールがあります。

つまり、月給の総額ではなく、「月給から固定残業代を差し引いた金額(基本給など)」を時給換算した際に、その地域の最低賃金額を上回っている必要があります。

例えば、東京都の最低賃金が1,163円(2025年10月3日より1,226円へ引き上げ予定)、月の所定労働時間が160時間の会社で考えてみましょう。 ある従業員の給与が「月給22万円(内訳:基本給17万円+固定残業代5万円)」だったとします。月給総額は22万円あり、一見問題なさそうに見えます。しかし、最低賃金の計算対象となるのは基本給の17万円部分だけです。これを時給換算すると、「170,000円 ÷ 160時間 = 1,062.5円」となり、東京都の最低賃金1,163円を下回ってしまいます。これは明確な最低賃金法違反です。

特に、若手社員の給与を設定する場合や、固定残業代の比率を高く設定する場合には、この落とし穴に陥りやすいため注意が必要です。最低賃金は毎年改定されるため、自社の給与体系が法規に適合しているか、定期的に確認する作業も人事担当者の重要な責務です。

④適切な残業時間の設定

固定残業代として設定する時間数(みなし時間)には、法律で「上限〇時間まで」という明確な規定はありません。しかし、だからといって無制限に設定して良いわけではなく、あまりに長大な時間を設定した場合、その契約自体が公序良俗に反し無効と判断されるリスクがあります。

実務上の目安となるのが、労働基準法第36条(36協定)で定められている時間外労働の上限、原則「月45時間」です。多くの裁判例でも、月45時間を超える固定残業時間の設定については、その有効性が非常に厳しく判断される傾向にあります。

特に、過労死ラインとされる月80時間や100時間といった常軌を逸した時間設定は、労働者の心身の健康を著しく害する長時間労働を、会社として是認し、常態化させるものと見なされます。そのような契約は、労働者の保護を目的とする労働基準法の趣旨に反するため、無効と判断される可能性が極めて高いのです。

固定残業代制は、設定された時間までの残業を従業員に心理的に義務付けてしまう側面を持ちます。そのため、安易に長時間の残業設定を行うことは、長時間労働の温床を作り出すことに他なりません。人事担当者としては、制度を導入・見直しする際には「月45時間」を一つの上限の目安として意識し、これを超える設定が必要な場合は、その業務上の合理性を客観的に説明できるようにしておく必要があります。

⑤超過分の割増賃金の支払い

これまでに挙げた4つの要件をすべて満たしていても、最後のこの要件を守らなければ、すべてが台無しになります。それは、「設定時間を超えて残業した分については、必ず追加で割増賃金を支払う」という絶対的な義務です。

「固定残業代は、あくまで設定時間までの残業代を前払いしているだけ」というのが法律上の解釈です。したがって、例えば「月30時間分」の固定残業代を支払っている従業員が、実際に40時間残業したのであれば、会社は差額の「10時間分」の割増賃金を別途支払わなければなりません。この支払いを怠れば、それは賃金未払いとなり、労働基準法違反に問われます。

そして、この超過分を正確に支払うためには、大前提として、会社が「従業員の正確な労働時間を客観的な方法で把握している」必要があります。「固定残業代制を導入したからタイムカードは不要」などということは断じてなく、むしろ、これまで以上に厳密な勤怠管理が求められるのです。タイムカード、PCのログオン・オフ記録、勤怠管理システムなど、客観的な記録に基づき、日々の労働時間を1分単位で管理することが、この要件を満たすための必須条件となります。

4. 導入・運用で失敗しないための実務上のポイント

制度を正しく導入し、円滑に運用するためには、いくつかの手順を踏む必要があります。ここでは、担当者が押さえておくべき具体的な流れと留意点を解説します。

実務上のポイント

固定残業代制を新たに導入したり、既存の制度を見直したりする際、人事担当者が実務上で行うべき手順と留意点を整理します。

まず、制度設計です。何時間分の固定残業代を、いくらで設定するのかを決定します。この際、前述の「最低賃金のクリア」や「適切な残業時間設定」の要件を満たすことはもちろん、「支払われる固定残業代の額」が「実際にその時間残業した場合の法定割増賃金の額」を下回らないように、正確に計算する必要があります。

次に、就業規則の変更です。固定残業代に関する規定を就業規則に新たに設ける、あるいは変更する場合、労働者の過半数で組織する労働組合(または労働者の過半数代表者)の意見を聴取し、「意見書」を添付して、所轄の労働基準監督署長に届け出る必要があります。

そして最も重要なのが、従業員への説明と同意取得です。なぜ制度を変更するのか、変更によって何が変わるのか(給与の内訳、残業の考え方など)、従業員に不利益な変更はないか、といった点を丁寧に説明する場(説明会など)を設けることが望ましいでしょう。その上で、変更後の労働条件を明記した新しい「雇用契約書」または「労働条件通知書」を一人ひとりと取り交わし、個別の同意を確実に得ます。このプロセスを省略すると、制度が無効と判断される大きな原因となります。

運用開始後は、給与明細における賃金計算の透明性も重要になります。法令で直接義務化されているわけではありませんが、賃金トラブルを未然に防ぐという実務上の観点から、固定残業代の金額だけでなく、それが何時間分に相当するのかを給与明細にも明記することが強く推奨されています。雇用契約書で示した内訳と毎月の給与明細の内容を一致させることで、従業員の納得感を高め、健全な労使関係に繋がります。

これらの手順を一つひとつ丁寧に進めることが、導入後のトラブルを防ぎ、制度を円滑に定着させるための鍵となります。

5. 適正な運用は勤怠管理が鍵|勤労の獅子の活用

固定残業代制を正しく、そして安全に運用するための成否は、「客観的で正確な労働時間の把握」、すなわち勤怠管理にかかっていると言っても過言ではありません。設定時間を超えた残業代を支払う義務を果たすには、まず実労働時間を正確に把握する体制が不可欠です。

しかし、多様化する働き方のなかで、従来の管理方法に限界を感じている担当者の方も多いのではないでしょうか。

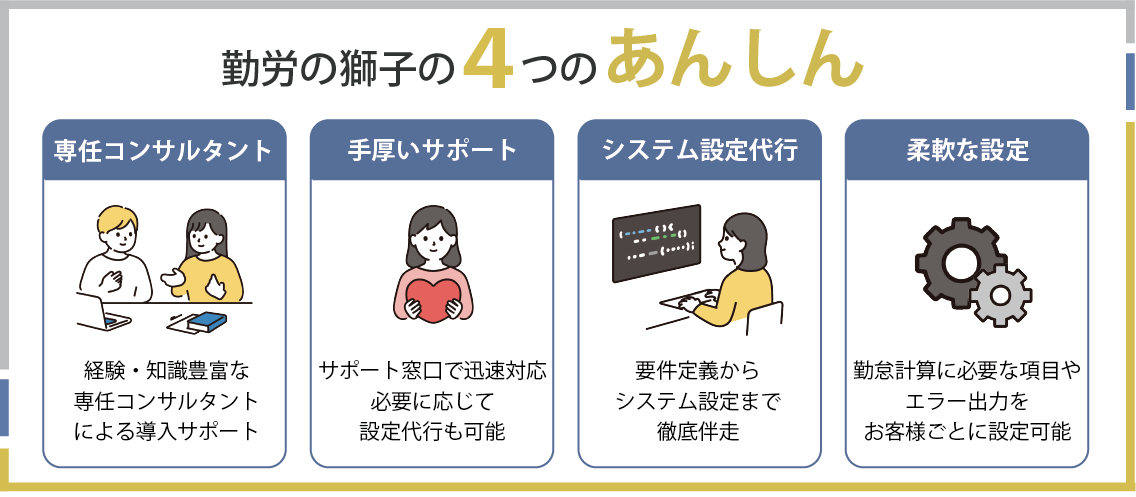

こうした課題を解決する上で、クラウド型の勤怠管理システムの活用は有効となります。なかでも「勤労の獅子」は、GPSやテレワーク打刻など多彩な打刻方法で労働時間を正確に記録します。また、あらかじめ設定した時間に残業時間が近づくと従業員本人や管理者に自動でアラートを通知する機能は、超過勤務の防止対策となります。

加えて、導入時には、労務の専門知識を持つ専任コンサルタントが、各社の複雑な就業規則や運用に合わせたシステム設計を行います。稼働後も、サポート窓口がによるサポートがあるため、担当者は安心して本来の業務に集中できます。

>>「勤労の獅子」の資料をダウンロードする

6. まとめ

本記事では、「みなし残業」として知られる固定残業代制について、その基本的な仕組みから、メリット・デメリット、違法と判断されないための5つの重要な要件、そして実務上の留意点までを解説しました。

この制度は、人件費管理の安定化や従業員の生産性向上に繋がる可能性がある一方、その運用には正確な法的知識と厳密な勤怠管理が不可欠です。特に、「就業規則等での明確な合意」「基本給との区分」「超過分の支払い」は、トラブルを避ける上で絶対に欠かせない要点です。

本記事が、貴社の労務管理体制を再点検し、より健全な職場環境を構築するための一助となれば幸いです。

導入のご検討・

ご相談はこちらから

専門スタッフがさらに詳しく

機能についてご説明いたします。

お気軽にお問い合わせください。

お電話でのお問い合わせは

03-5419-3663

受付時間10:00~18:00

(土・日・祝日・年末年始を除く)