ニュース

代休の割増と控除タイミングはいつ?正しい給与処理と注意点を解説

休日出勤をしたあとに代休を与えるとき、「先に割増分を含めた全額を払い、代休取得後に100%を控除するのか」「代休を前提に割増分だけ払うのか」で、どちらが正しい運用なのか迷っている方もいるのではないでしょうか。

この記事では、労働基準法の原則に沿ってどちらの処理が正しいかを整理し、翌月代休・消滅代休の扱いまで含めて、給与計算で誤解やトラブルを防ぐための具体的な手順を紹介します。

>>「勤労の獅子」の資料をダウンロードする

1.代休と振替休日の違いを正しく押さえる

ここを曖昧にしたままだと、支払いタイミングを誤りやすくなります。まずは「代休」と「振替休日」の線引きを押さえましょう。

代休=事後に休日を決める、振替休日=事前に休日を決める

代休は「休日に働いたあとで休ませる」制度で、休日出勤をした時点で労基法37条に基づく割増賃金が発生します。振替休日は「勤務前に休日を振り替える」もので、休日と勤務日を事前に入れ替えるため割増の支払いは不要です。この順序の違いが、処理の根本的な差になります。

たとえば、シフト上で日曜出勤が必要になり、代わりに翌火曜を休みにした場合――これを事前に決めていれば振替休日であり、割増なしでOKです。しかし、休日出勤をしたあとで「今度の火曜を代休にしよう」とした場合、それは代休扱いとなります。働いた瞬間に割増賃金の支払い義務が発生しています。この「事前に代わりの休日を特定するか」の違いが、後の控除処理を分けるポイントです。

割増率の違いは休日の種類

休日出勤の割増率は、出勤した日が「所定休日」か「法定休日」かで異なります。所定休日労働は25%割増(125%支払い)、法定休日労働は35%割増(135%支払い)です。

たとえば週休2日制で、土曜が所定休日・日曜が法定休日の会社では、土曜出勤なら125%、日曜出勤なら135%の支払いが必要です。休日区分を曖昧にしたまま給与計算を行うと、割増率を誤る原因になります。就業規則やシフト表で休日区分を明確にし、休日労働の定義を共有しておくことが安全です。

代休を与えても割増賃金は消えない理由

「代休を取ったから休日出勤分は支払わなくてよい」と誤解されることがありますが、これは誤りです。労基法は"労働の事実"に賃金を支払うという考え方を採ります。

つまり、休日出勤をした時点で賃金支払い義務が発生しており、後で代休を与えてもその義務は消えません。代休は"休ませる措置"であり、"休日労働の相殺"ではないためです。

この原則を理解しておけば、「休日出勤月に全額支払い→代休月に調整」という流れが法的にも合理的であることが納得できます。

2.代休を与えても割増賃金は消えない

休日労働に対しては、代休を与える予定があっても賃金の支払いを後回しにはできません。ここでは支払い義務の発生タイミングと、控除処理の正しい扱いを確認します。

休日労働をした時点で支払い義務が発生する

労基法37条では、休日に労働した時点で通常賃金100%と割増25%または35%の支払い義務が生じます。たとえば4月に法定休日出勤をした場合、5月給与で135%を支払うのが原則です。

「代休を翌月に取る予定だから割増分だけ払う」という方法は、未払いとみなされるおそれがあります。労働監督署の見解も一貫して「発生日ベースでの支払い」が原則です。代休の有無にかかわらず、まず全額を支払うのが安全です。

控除で処理するなら就業規則の明記が必須

代休取得後に100%分を控除(調整)する場合は、就業規則や給与規程に明確な根拠を置く必要があります。

「代休取得時に支給済み割増分を調整する」旨を明記しておけば、翌月給与から100%分を差し引いても合法です。文言がないまま控除すると、労基法24条2項の「賃金相殺禁止」に抵触するおそれがあります。

給与明細上は「代休控除」ではなく「代休調整」と表記し、社内説明資料でも"減給ではなく精算"である旨を共有しておくのが無難です。

給与が減るように見える問題と説明の工夫

たとえば、今月に休日出勤1日を行い、同月または翌月に代休10日を取って100%分を調整すると、給与が大幅に減ったように見えることがあります。

実際は前月に支払った分の精算であり、減額ではありません。給与明細に「代休調整(前月支給分)」と明記し、説明を添えることで誤解を防げます。人事担当者が「なぜ減ったのか」を正しく説明できるようにしておくことが信頼維持のポイントです。

3.当月出勤・翌月代休の処理で迷わないために

休日出勤と代休が異なる月にまたがるケースは多く、実務でも混乱しやすい部分です。具体的な処理手順と注意点を整理します。

出勤月に全額支払い、翌月に調整が原則

休日出勤をした月に125%または135%を全額支払い、代休取得月に100%分を控除(調整)するのが原則です。

たとえば4月に法定休日出勤をして5月に代休を取る場合、4月給与で135%を支払い、5月給与で100%を控除します。この方法は支払い遅延も未払いも発生せず、最も安全です。給与明細上の表記は「代休調整(休日出勤分)」とし、減給との混同を防ぎましょう。

"割増分だけ支払い"が危険な理由

「代休を前提に割増分だけ(25%または35%)支払う」運用は理屈上成り立っても、法的にはグレーです。休日出勤の時点で100%分の支払い義務が確定しているため、代休消滅まで保留すると支払い期日違反となるおそれがあります。

さらに、代休が消滅した際に100%分の支払い漏れが起きやすく、未払い請求リスクもあります。結果的に、出勤月に全額支払い→代休月で調整する方法が最もトラブルの少ない実務的運用です。

代休が消滅した場合の扱いと注意点

代休を取得できず期限が過ぎた場合、出勤月に支払った125%または135%が確定賃金となり、追加支払いは不要です。

もし割増分だけを支払っていた場合は、代休消滅時点で100%分を追加支給しなければなりません。「代休消滅後の支払い忘れ」は監督署が厳しく指摘するポイントです。勤怠システムで「代休期限切れ時に自動支給」と設定しておくのが現実的です。

4.給与計算を安定させる整合ルール

法の原則を理解しても、就業規則やシステム設定が整っていなければ誤差は防げません。ここでは、運用を安定させるための実務ポイントを紹介します。

就業規則と給与明細の整備

就業規則には「代休取得時に支給済み割増分を調整できる」旨を明記し、給与明細では「休日出勤割増」と「代休調整」を別項目で表示します。

この2行を設けるだけで"減給ではない"と理解されやすくなります。さらに、社内説明資料に「出勤月→代休月の賃金の流れ」を図示しておくと、トラブル防止に効果的です。

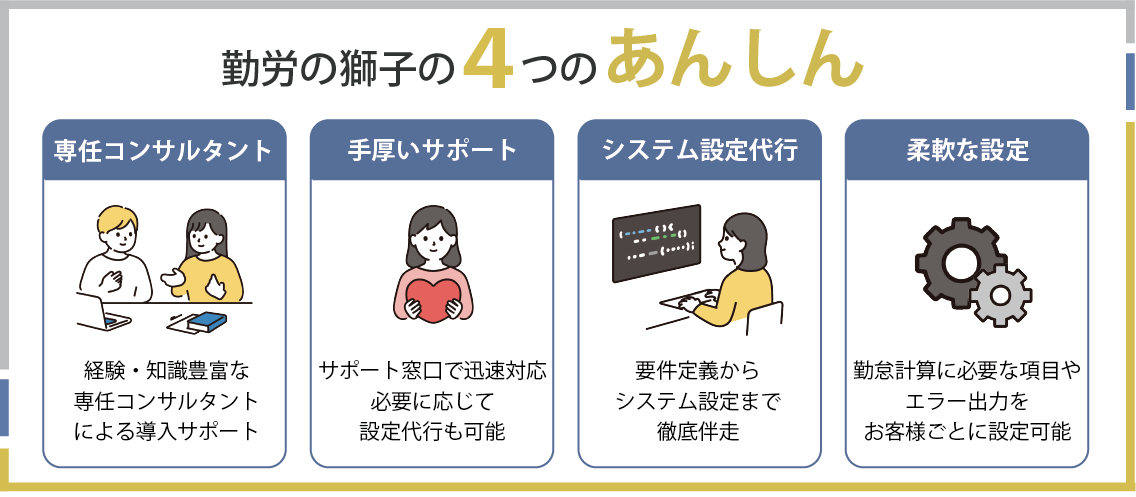

勤労の獅子について

「勤労の獅子」は、勤怠の記録・申請・承認から集計までを一式カバーするクラウド勤怠システムです。

就業規則や現場の運用に合わせて専任コンサルが制度設計から初期設定まで伴走し、稼働後も専用サポート窓口が法改正対応や運用変更を継続支援します。

多拠点・シフト制・代休/振替・36協定の上限管理まで柔軟に対応できるのが特長です。

>>「勤労の獅子」の資料をダウンロードする

5. まとめ

代休を与える予定があっても、休日出勤時点で125%または135%の支払い義務が発生します。最も安全なのは「出勤月に全額支払い→代休取得月に100%調整」方式です。

割増分だけ先払いする運用は未払いリスクがあり、現場でもミスが起きやすいのが実情です。控除は「減給」ではなく「調整」として扱い、就業規則・明細・システムで整合を取ることが安心です。

制度の一貫性が、最終的には従業員の信頼にもつながります。

導入のご検討・

ご相談はこちらから

専門スタッフがさらに詳しく

機能についてご説明いたします。

お気軽にお問い合わせください。

お電話でのお問い合わせは

03-5419-3663

受付時間10:00~18:00

(土・日・祝日・年末年始を除く)