ニュース

【2022年4月施行】育児・介護休業法の改正から働き続けられる環境づくりを考える

2022年4月より育児・介護休業法の改正が段階的に施行されることはご存知でしょうか。育休を取得しやすくし男女ともに仕事と育児を両立できるよう、新たな制度の創設や雇用環境の整備、さらに意向確認の措置が義務化となります。

特に今回の改正では、取得率が伸び悩んでいる男性の育休取得を促進する施策への期待が高まっています。制度だけが一人歩きしないために企業が取るべき対応とは何か。ぜひ最後までご一読ください。

目次

1.育児・介護休業法のおさらい

2.2022年から3段階で施行される改正内容とは

3.制度利用をしやすい環境にするために

4.柔軟な働き方を取り入れ、働き方改革の実現へ

1.育児・介護休業法のおさらい

いまや聞き馴染みのある「育児・介護休業法(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律)」ですが、その歴史は遡ること1972年施行の「勤労婦人福祉法」において「育児休業等育児に関する便宜の供与」が事業主の努力義務として規定されたことが始まりです。その後、女性の職場進出、核家族化の進行などによる家庭機能の変化、少子化に伴う労働力不足の懸念などを背景に「育児休業法」が1992年に施行となりました。

さらにその後日本は急速に高齢化が進み、介護という問題に直面します。そういった時代の流れから、介護により職を失うことのないような仕組みづくりを求める声が高まり、先行していた育児休業と介護休業を並べて法律に盛り込む形で、1995年に施行されました。

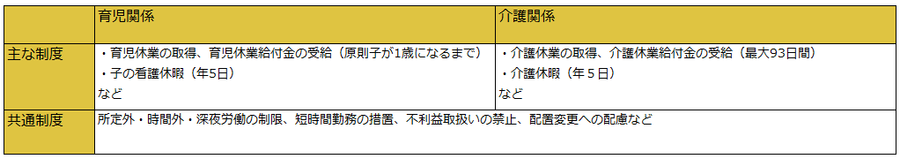

そういった歴史のある育児・介護休業法。制度内容は育児・介護それぞれのケースに合わせつつも、概ねその内容は共通しています。

※参照:育児・介護休業法のあらまし(厚生労働省)

制定時より変わることのない理念・目的のもと、時代の変化に即応するために改正が重ねられ今日に至ります。

次なる改正は2022年4月から段階的に施行となることが決まっていますので、改正内容と押さえておくポイントを見ていきましょう。

2.2022年から3段階で施行される改正内容とは

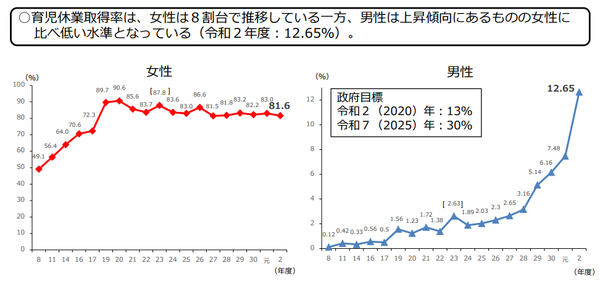

本改正の背景には、出産・育児を機に離職する女性が全体の約半数を占め、男性の育児休業取得率が低い水準のまま変わらない現状があります。特に男性の育児休業取得については政府一丸となって進めている取り組みでもあることが、厚生労働省の説明資料から見て取れます。

こういった現状を改善すべく、2022年4月から段階的に改正法が施行されます。そして改正法の中には就業規則の見直しが必要となる内容も含まれているため、早めに内容を確認し、自社での対応方法について検討しておくことをおすすめします。

それでは3段階で施行される法改正内容について順に見ていきましょう。

① 2022年4月1日施行

●育児休業を取得しやすい雇用環境整備および妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け

・育児休業の申出・取得を円滑にするための雇用環境の整備に関する措置

・妊娠・出産(本人又は配偶者)の申出をした労働者に対して事業主から個別の制度周知および休業の取得意向の確認のための措置

●有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和 ※要就業規則見直し

有期雇用労働者の育児休業及び介護休業の取得要件のうち「事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である者」という要件を廃止。

※無期雇用労働者と同様の取り扱い (引き続き雇用された期間が1年未満の労働者は 労使協定の締結により除外可)

※育児休業給付についても同様に緩和

② 2022年10月1日施行

●男性の育児休業取得促進のための子の出生直後(8週間以内)の時期における柔軟な育児休業の枠組み「産後パパ育休(出生時育児休業)」の創設 ※要就業規則見直し

・現行の育休とは別に取得可能

・休業の申出期限については、原則休業の2週間前まで(現行の育休よりも短縮)

・分割して2回の取得が可能(申出は初めにまとめて必要)

・労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲で休業中に就業することが可能

●育児休業の分割取得 ※要就業規則見直し

・現行の分割取得不可から、分割して2回まで取得することが可能に

・1歳以降に育休を延長する場合の休業開始日柔軟化(1歳・1歳半の時点に限定から開始日を柔軟化することで、夫婦で交代して取得が可能に)

・1歳以降の育休再取得が、特別な事情がある場合に限り再取得可能に(現行再取得不可)

③ 2023年4月1日施行

●育児休業取得状況の公表の義務化

従業員数が1,000人超の企業は、育児休業の取得状況について年1回公表することを義務化。

これらが今回の改正内容となり、性別を問わず「育休をより取りやすく」することがポイントとなっています。

申出をした労働者に対し、取得の意向を確認することが義務付けられるため、必然的に育休取得を推奨する環境が整います。さらに分割取得や休業中の就業が可能になることで、これまで業務内容により一定期間の休業が取りづらかった労働者も、育休を取得しやすくなります。

その他、今回の改正を踏まえ雇用保険法の育児休業給付に関する所要の規定も整備されます。現行の育休取得時と同様に、産後パパ育休(出生時育児休業)中も雇用保険から補償を受けられるようになりますので、合わせて概要について把握しておくと良いでしょう。

3.制度利用をしやすい環境にするために

改正内容に対応し各種制度を整備することはもちろん重要ですが、労働者にとっては「制度を利用しやすい職場環境・雰囲気があるか」といった点も重要になるでしょう。特に男性の育休取得に関しては、女性に比べまだまだ理解が進んでいないのが現状です。

※参照:育児・介護休業法の改正について~男性の育児休業取得促進等~(厚生労働省)

男性の育休取得率が伸び悩む理由としては、収入減少の他に「取得しづらい雰囲気」「会社や上司・職場の理解がなかった」「業務の都合」といった回答が多く、「制度の利用を望んでいたが叶わなかった」という割合も全体の約4割となっています。企業はこういった現状を課題として認識し、育休が取得しづらいという環境を払拭すべく、職場における本制度の理解促進を図ることが合わせて必要なのではないでしょうか。

企業での取り組みとして、行政が用意している制度の利用もおすすめです。

男性の育休取得を促すプロジェクトとして、イクメンプロジェクトといったプロジェクトがあります。同プロジェクトの専用サイト内では、社内研修資料や休業届のテンプレート、各企業の取り組み事例やよくある質問など、男性の育休促進に関わる情報がわかりやすく開示されています。

その他、仕事と子育ての両立支援に取り組んでいる企業を認定する制度(くるみん認定)や、仕事と介護の両立支援の取り組みをアピールするためのシンボルマーク(トモニン)があります。これらの取得に際しては職場環境の整備促進が前提となるため、取得することで労働者が安心して制度を利用することができるでしょう。実際に、とある県の認定企業に実施されたアンケートでは、うち9割が認定マークの効果を実感していることが結果として出ています。主な回答として「企業のイメージアップになった」に続き、「会社の雰囲気や社員の士気の向上になった」という回答が多くみられたそうです。職場環境の整備促進の取り組みと合わせて、こういった制度を活用することも良いのかもしれません。

※参照:くるみん認定について(厚生労働省)

※参照:トモニンマークについて(厚生労働省)

※参照:山形労働局報道発表資料(厚生労働省)

また昨今、育児休業に関しては「ハラスメント」が問題視されるようになり、女性の妊娠・出産が業務に支障をきたすとして退職を促すなどの嫌がらせをする「マタハラ(マタニティハラスメント)」や、男性が育児参加をする権利や機会を侵害する「パタハラ(パタニティーハラスメント)」といったワードを耳にするようになりました。こういった事象を起こさないためにも、個々の意識を変えていくことが重要です。育児休業やハラスメントなどのテーマ別に研修を定期的に実施するなど、具体的な取り組みを進めると良いでしょう。

4.柔軟な働き方を取り入れ、働き方改革の実現へ

お伝えしてきた育児・介護休業法は、労働者にとって利用しやすい制度となるために改正を重ね変化してきました。国の制度として柔軟な働き方のラインナップが増える一方で、企業に求められるものは何でしょうか。制度を利用する社内環境を整え、従業員一人ひとりに最適な働き方を提供するために、企業側には様々な対応が必要とされます。

勤怠管理についてもその一つで、例えば子の看護休暇や介護休暇の時間単位取得は、通常の年次有休と同様に取得状況の管理が伴います。取得上限は1年に5日(看護・介護対象者が1人の場合)と定められてはいますが、取得対象者が複数いる場合、一人ひとりの残日数・残時間を管理するのは容易ではありません。

そういった時間単位の休暇取得の管理には、やはり専用システムが便利です。

当社の勤怠管理システム「勤労の獅子」は、このような複雑な休暇取得の管理はもちろん、子育て・介護と仕事を両立させていくうえでなくてはならないテレワークの管理も行えます。さらに完全クラウドシステムなため、近年改正頻度が高まる法改正にも即座に対応します。また、サポート体制も充実していますので、新制度導入時の不安や稼働中の疑問など、経験豊富な専任スタッフが丁寧に対応します。

就業規則の変更や新たな働き方の導入などの管理方法についてのお悩みはこちらへ↓

システム稼働後に重要となる「勤怠管理システムにおけるサポート」に関するコラムはこちらへ↓

従業員が置かれている様々な状況に合わせて、働きやすく・働き続けることのできる職場環境づくりは、決して簡単なことではありません。子の育児や親の介護と仕事との両立については、決して他人事と思わず、利用者の立場に立てるような意識を会社全体に浸透させることが、利用促進への一番の近道のように感じます。

企業は従業員が安心して働き続けられる環境を整え、従業員は制度をうまく活用しながら仕事へのモチベーションを保ちプライベートと両立できるよう、今回の改正法への対応を検討する際に、自社の風土を見直し改めて考えてみてはいかがでしょうか。

本記事が皆様のお役に立てれば幸いです。

これからも当社は、「すべての人が笑顔で働ける世の中をIT×コンサルティングで創造する」を使命に、お客様の笑顔につながるサービス提供を継続して行なってまいります。

今後とも「勤労の獅子」をよろしくお願いいたします。

導入のご検討・

ご相談はこちらから

専門スタッフがさらに詳しく

機能についてご説明いたします。

お気軽にお問い合わせください。

お電話でのお問い合わせは

03-5419-3663

受付時間10:00~18:00

(土・日・祝日・年末年始を除く)