ニュース

2025年10月施行の育児・介護休業法改正で注目される「養育両立支援休暇」とは?

2025年10月施行の育児・介護休業法改正では、「3歳以上小学校就学前の子を養育する労働者」に対し、企業が柔軟な働き方を支援する制度を少なくとも2つ整備することが義務化されます。

この「2つ以上の措置」の選択肢のひとつが「養育両立支援休暇」です。

子の看護休暇や有休と混同しやすく、就業規則にどう落とすか迷う担当者も多い分野ですが、正しく整理すれば活用しやすい制度となります。この記事では、養育両立支援休暇を導入する場合の実務対応を解説します。

参考:2025年施行!育児・介護休業法改正のポイントと企業の対応策

目次

1. 養育両立支援休暇の基本を整理する

2. 就業規則と付与の実務対応

3. 現場でのつまずきポイント

4. 新しい休暇の設定も可能 勤労の獅子の活用

5. まとめ

>>「勤労の獅子」の資料をダウンロードする

1. 養育両立支援休暇の基本を整理する

ここでは制度の全体像を押さえつつ、「どんなときに取得できるのか」を明確にします。

養育両立支援休暇とは?どんな場面で使える制度か

2025年10月の法改正により、事業主は「3歳以上小学校就学前の子を養育する労働者」に対して、柔軟な働き方を可能にするための措置を講じる義務が課され、その選択肢の一つとして「養育両立支援休暇」を設けることができるようになりました。

この休暇の特徴は、取得できる理由の幅が広いことです。従来の「子の看護休暇」は病気やけがへの対応に限定されていましたが、養育両立支援休暇は「子を養育しながら就業を続けるために必要な場面」であれば利用できます。

具体的には、保育園や幼稚園の入園説明会、進級に伴う面談、小学校入学前の就学健診や説明会、家庭の事情で配偶者に代わって送迎を行う場合などが対象です。健康な子どもの予定にも対応できる点が、看護休暇との最大の違いです。

現場でよくある混乱は「どこまで認めてよいのか」という線引きです。例えば「運動会の観覧」は微妙ですが「運動会前日の準備や保護者参加が必要な打ち合わせ」であれば対象に含めてもよいと考えられます。法令上は「子の養育に関連する」かどうかが基準になるため、あまり狭く解釈しないことが大切です。

就業規則に「利用できる目的の例」を明記しておくと、従業員も安心して申請できます。逆に例がないと、上司や人事が判断に迷い、利用が進まないまま形だけの制度になるリスクがあります。

結論として、養育両立支援休暇は「病気以外の子の養育行事や準備にも使える新しい休暇」です。まずは「どんなときに使えるか」を従業員に伝え、有休や看護休暇との違いを明確にすることが第一歩です。

付与日数と時間単位取得のルール

改正法で必須とされているのは「柔軟な働き方を実現する措置を2つ以上整備すること」です。養育両立支援休暇を選択する場合、日数や取得単位は会社が定められます。厚労省の指針では「年10日程度」「時間単位での取得」が推奨されていますが、これらは努力目標であり、必ず満たさなければ法令違反になるというものではありません。

まず日数ですが、10日以上あれば足ります。「10日ちょうど」に設定する会社が多いと思われますが、余裕をもたせて15日や20日にすることも可能です。ただし「10日を限度」と規定してしまうのは誤りです。あくまで「下限が10日」であることを押さえておきましょう。

次に時間単位取得です。たとえば「15時に保育園へ迎えに行くため、14〜16時だけ休みたい」という場面で柔軟に対応できるようにするのが狙いです。半休では対応しきれないケースも多いため、1時間単位で使える設計が必須です。

運用で注意すべきは「労働時間との関係」です。休暇を取っても所定労働時間自体は変わらず、休暇を取得した分だけ労働時間から控除します。短時間勤務制度のようにシフトを変更する仕組みとは異なります。就業規則に「休暇時間は労働時間に含まれない」と書いておくと誤解を防げます。

あるあるのトラブルは「有休と混同してカウントしてしまう」ケースです。両立支援休暇は有休とは別枠で管理しなければなりません。勤怠管理では休暇区分を分け、付与日数・取得実績を別管理にする必要があります。

制度として養育両立支援休暇を導入する場合は、有休とは別枠で設ける必要があります。日数や取得単位は会社が決められますが、厚労省の指針では「年10日程度」「時間単位での取得」が推奨されています。必須ではないものの、利用しやすい制度設計のためには、この基準を参考にするのが安心です。

2. 就業規則と付与の実務対応

就業規則にどう書くか、賃金扱いはどうするかを具体的に掘り下げます。

有休や子の看護休暇との違いを明確にする

養育両立支援休暇の運用で最も混乱しやすいのが「他休暇との違い」です。特に有休や子の看護休暇と似ているため、制度設計を誤ると法令違反や従業員の不満につながります。

まず有休との違いです。有休は労働基準法で定められた権利であり、勤続年数に応じて自動的に付与されます。取得理由は限定されず、旅行・通院・私用など従業員の自由です。一方、養育両立支援休暇は育児・介護休業法に基づく制度であり、「小学校就学前までの子の養育を容易にする目的」に限られる点が大きな違いです。自由度が異なるため、就業規則で両者を混同しないよう整理する必要があります。

次に子の看護休暇との違いです。子の看護休暇は、病気やけがをした子の看病、通院の付き添い、予防接種や健診に限定されます。つまり「健康な子どもの行事や準備」には使えません。これを補うのが養育両立支援休暇です。たとえば保育園や小学校の説明会、進級や就学に関わる行事、保護者面談などは看護休暇では対象外ですが、両立支援休暇なら対象となります。

現場では「結局どの休暇で申請すればいいのか」と従業員からの質問が頻発します。例として「熱が出たときの付き添い」は看護休暇、「保育園の個人面談」は両立支援休暇、と社内イントラやガイドブックに具体例を載せておくと迷いが減ります。管理職が独断で却下するのを防ぐ効果もあります。

また、有休との関係性も誤解されやすいポイントです。「有休で取れるのだから両立支援休暇は不要では?」と考える従業員もいます。ここで人事が「両立支援休暇は有休とは別枠であり、育児を支えるための追加制度」と説明できるかどうかが制度の浸透に直結します。有休を消費せずに利用できることは従業員にとって大きな利点です。

有休・子の看護休暇・養育両立支援休暇はそれぞれ対象範囲が異なり、役割も別です。就業規則や周知資料に「有休=自由利用」「看護休暇=病気・けが」「両立支援休暇=健康な子の行事や準備」と整理して明文化することが、混乱を防ぐ最大のポイントです。次項では賃金の取扱いを整理します。

有給・無給の判断と規定例

養育両立支援休暇は、有給にするか無給にするかを会社が決められます。無給にしても法要件は満たせますが、その場合は利用率が低迷しがちです。従業員の定着やモチベーションを考えるなら、一部を有給に設定するのが現実的です。

規定のパターンとしては以下が代表的です。

・全日数を無給(コスト重視型)

・最初の数日を有給、以降は無給(バランス型)

・全日数を有給(利用促進型)

たとえば「年間10日中、最初の5日は有給、残りは無給」といった規定がよく採用されています。就業規則には「養育両立支援休暇は年間10日付与し、そのうち5日は賃金支給対象、6日目以降は無給とする」と明記すれば十分です。

重要なのは「有休とは別枠」であることを繰り返し周知することです。有給扱いにすると「有休から引かれるのでは?」と誤解されがちです。勤怠管理上も休暇区分を別にして管理する必要があります。

賃金取扱いは会社の裁量ですが、形骸化を避けるなら「一部有給」が現実的です。

対象者への周知と社内ルール化

制度を導入しただけでは不十分で、対象者に知らせることが法律で求められています。特に子が3歳になる前の従業員には「制度内容の通知」と「利用意向の確認」を行う義務があります。

実務では「子が3歳になる前」に周知と意向確認を行うことが義務です。案内の方法は会社ごとに異なりますが、対象者にメールで通知したり、イントラネットに専用ページを設けたりするのが現実的です。復職面談の場で説明を加える会社もあります。大切なのは「制度の概要」「利用できる理由の例」「申請方法」を従業員が迷わず理解できるように伝えることです。

また、部門長やライン長が制度を理解していないと承認でトラブルになります。管理職研修で「制度は原則認めるのが基本」と伝えておくと安心です。

周知は単なる連絡で済ませずに、対象者と管理職の双方に繰り返し説明することが運用定着のカギです。

3. 現場でのつまずきポイント

ここでは制度を導入した後に起こりやすい運用上の迷いを整理します。

取得理由の線引きと例示の工夫

養育両立支援休暇の利用場面は「就業を継続しつつ子を養育することを容易にする目的」であれば広く認められます。ただ、会社がどこまで許容するか線引きが曖昧だと、現場で迷いやトラブルが起こりやすいです。

一般的な取得理由は、保育園・幼稚園・小学校に関連する行事や面談です。たとえば入園説明会、就学前健診、保護者懇談会、進学説明会などです。こうした予定は子の成長に不可欠ですが、病気やけがではないため「子の看護休暇」では対応できません。これを補うのが養育両立支援休暇の役割です。

一方で「どこまで認めるのか」に悩む声もあります。たとえば運動会や発表会の観覧はどうするか。多くの企業では「参加が義務付けられている行事や準備」に限って認める、といった線引きをしています。こうした基準を示さないと、上司や人事が個別に判断することになり、不公平感が生まれます。

あるあるのトラブルは、管理職が「この理由は対象外」と独自判断で却下してしまうケースです。せっかく制度を導入しても、従業員が気軽に使えなければ意味がありません。むしろ「子の養育に関わることなら原則認める」という柔軟な運用が望ましいです。もちろん無制限に広げるのではなく、就業規則に「利用できる目的の例」を明記しておくことが現実的です。

就業規則に盛り込む例としては、「養育両立支援休暇は、入園・入学・進級等に伴う説明会、教育機関との面談、就学前健診、その他会社が認める育児関連行事に取得できる」と記載しておく形です。こうすれば従業員も「この範囲なら安心して申請できる」と理解しやすくなります。

取得理由の線引きは「広めに例示しつつ、グレーな部分を会社裁量で判断できる」としておくのが現実的です。明文化と例示があることで、従業員は安心し、管理職は判断に迷わず、制度は定着しやすくなります。

時間単位取得の実務上の注意点

養育両立支援休暇は「時間単位で取得できる」ことが必須要件です。これは従業員が育児と仕事を柔軟に両立するための重要な仕組みですが、実務上は注意点もあります。

まず理解すべきは、時間単位取得は「労働時間を削る制度」ではないということです。所定労働時間は変わらず、休暇を取得した時間だけ労働時間から控除します。たとえば所定労働時間が8時間の社員が2時間休暇を取った場合、その日の労働時間は6時間とカウントされます。短時間勤務制度のように勤務時間をあらかじめ短縮するものではありません。

次に残業計算との関係です。休暇を取得した時間を誤って労働時間に含めると、残業時間が実態より多く計算されてしまうことがあります。就業規則に「養育両立支援休暇を取得した時間は労働時間に算入しない」と明記し、勤怠管理で正しく控除することが必要です。

また、半休単位だけで設計すると柔軟さが足りず、制度の意義が薄れます。子どもの送迎や短時間の健診、30分〜1時間程度の行事参加など、部分的な時間に対応するためにこそ時間単位取得が用意されたからです。現場で利用しやすいように、1時間単位を基本として設計するのが安心です。

さらに注意したいのは「繰り返し利用」です。短時間を何度も使うことで業務への影響が出る可能性があります。就業規則には「取得は1時間以上、30分単位で追加可能」といった制限を設けることも選択肢です。利用しやすさと業務運営のバランスを取る工夫が欠かせません。

時間単位取得は従業員の利便性を高める一方で、労働時間管理の正確さを損なうリスクがあります。所定労働時間との関係、残業計算からの除外、取得単位のルールを就業規則に明文化することが、実務担当者にとって安心です。

4. 新しい休暇の設定も可能 勤労の獅子の活用

新しい休暇制度を導入するときに意外と負担になるのが「就業規則への追加」と「勤怠システムでの管理」です。養育両立支援休暇のように日数や時間単位のルールが法律で細かく決まっている場合、既存の仕組みに手作業で追加すると、付与日数の誤管理や有休との混同が起きやすいのも現場の実感だと思います。

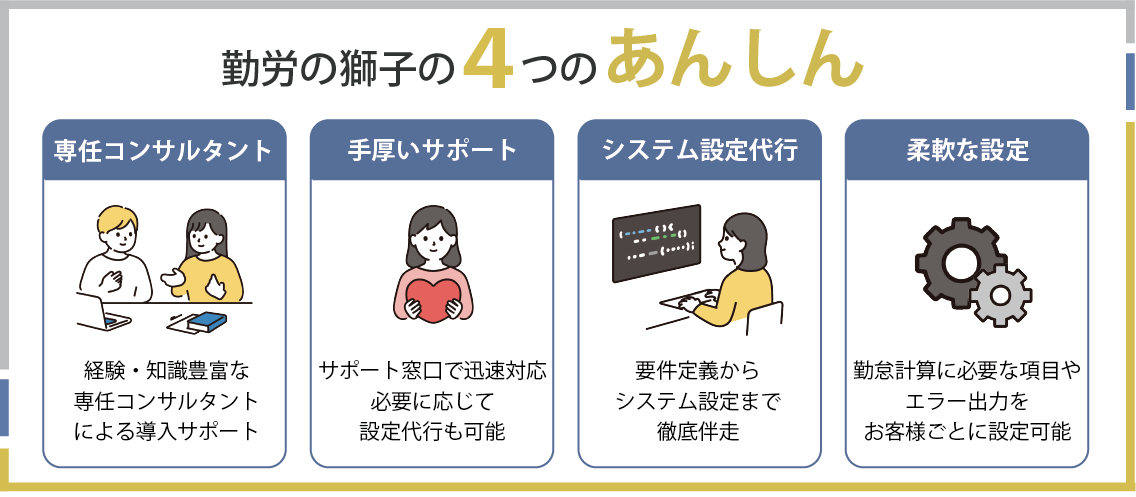

その点「勤労の獅子」なら、こうした新制度を会社ごとのルールに合わせて新しい休暇区分として設定し、日数・時間単位の管理が可能です。さらに、専任コンサルが就業規則の内容を反映して制度を組み込んでくれるため、導入後に「結局システムと規程が合っていない」というズレを避けやすいのが利点です。

>>「勤労の獅子」の資料をダウンロードする

5. まとめ

養育両立支援休暇は、子の入園説明会や就学健診など、これまで有休を使うしかなかった場面にも対応できる制度です。利用できる場面を明確に示すことで、従業員は「休んでよいか迷う」負担が減り、安心して活用できます。

実務担当者に求められるのは、法律の要件を押さえることに加えて、従業員が迷わないよう具体例を提示することです。就業規則に対象範囲を整理し、周知の場で「この場合は取得できる」と言葉で伝える工夫が定着につながります。

今回の改正は、単なる新制度の追加ではなく、子育てと仕事を両立しやすくするための仕組みづくりの一環です。会社としては、最低限の規程整備にとどまらず、現場の声を踏まえて柔軟に制度を活かす姿勢が安心です。

導入のご検討・

ご相談はこちらから

専門スタッフがさらに詳しく

機能についてご説明いたします。

お気軽にお問い合わせください。

お電話でのお問い合わせは

03-5419-3663

受付時間10:00~18:00

(土・日・祝日・年末年始を除く)