ニュース

【2022年】人事労務部門に関わる主な法改正スケジュールをご紹介します!

2022年は、人事・労務に関する多くの法改正が予定されています。そのうち多くの企業で対応が必要となであろう法改正にフォーカスし、まとめてご紹介いたします。

中には過去コラムで取り上げた内容も含まれておりますので、ぜひそちらもあわせてご一読ください。

目次

1.2022年に予定されている法改正

2.2022年1月1日施行

3.2022年4月1日施行

4.2022年10月1日施行

5.法改正をきかっけにより快適な職場環境の促進へ

1.2022年に予定されている法改正

冒頭でも触れましたように、2022年は1月以降、働き方改革の一環ともいえる法改正が盛りだくさんな年となっています。対応が求められる企業側のみならず、利用する立場の一個人としても本改正により何が変わるのか、是非ポイントを押さえてほしいと思います。

では、予定されている内容についてみていきましょう。

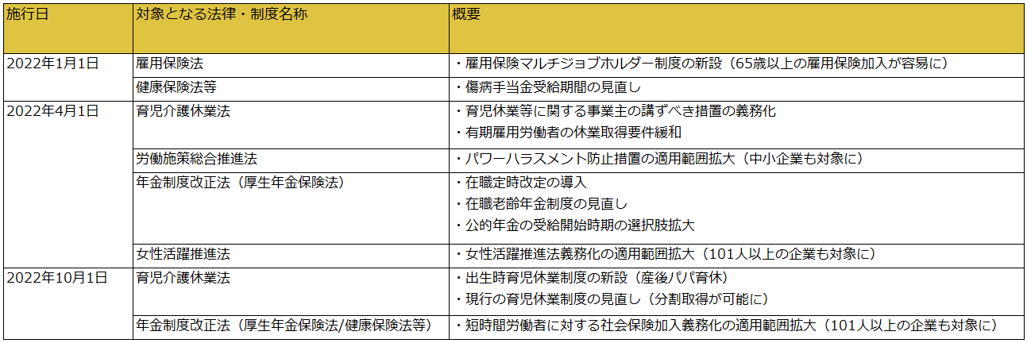

ざっとリスト化するだけでもこのボリュームです。

育児介護休業支援や高齢者雇用、女性の活躍などその範囲は多岐に渡っています。年齢や属性にとらわれず働き手の置かれた個々の事情に応じた働き方を選択できる社会を実現するとともに、一人ひとりがより良い将来の展望を持てるようにすることを目指し改正が重ねられており、これら政策の目的はまさに「多様な働き方の実現」であることが考えられます。

それでは、施行スケジュールに沿いながら、内容とポイントをご紹介していきます。

2.2022年1月1日施行

雇用保険マルチジョブホルダー制度の新設(65歳以上の雇用保険加入が容易に)/雇用保険法

65歳以上で兼業や副業を行っている方に対する雇用保険の適用範囲が拡大されました。

従来の雇用保険制度は、主たる企業での労働条件が1週間の所定労働時間20時間以上かつ31日以上の雇用見込み等の適用要件を満たす場合に適用されますが、今回の改正により、以下の要件を満たす場合に、本人からハローワークに申し出を行うことで、申し出を行った日から特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができる制度です。

<適用ルール>

・複数の企業に雇用される65歳以上の労働者であること

・1企業における1週間の所定労働時間が20時間未満であること

・2つの企業それぞれの雇用見込みが31日以上であること

注意すべきなのは、あくまでも労働者からの申し出が起点となり適用となる制度のため、労働者の意思に関係なく自動的に雇用保険に加入とはなりません。この点について企業側は正しい理解と該当者に対し適切な周知を行う必要があります。

※参照:【重要】雇用保険マルチジョブホルダー制度について(厚生労働省)

傷病手当金受給期間の見直し/健康保険法等

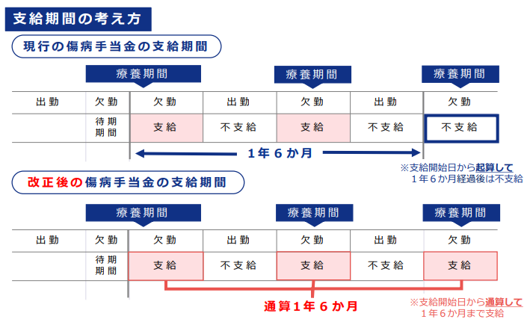

傷病手当金について、出勤に伴い不支給となった期間がある場合、その分の期間を延長して支給を受けられるよう、支給期間が通算化されます。従来の傷病手当金の受給期間は、支給開始から1年6ヶ月と決まっていましたが、改正後は、支給開始日から通算して1年6ヶ月に達する日までが対象となります。

治療と仕事の両立の観点から、より柔軟な所得補償ができるような改正内容となっています。就業規則に定める休職期間は、今回の傷病手当金の期間とは別に考えるケースが多くありますが、なかには傷病手当金の受給期間=休職期間と定めている場合もあるかと思います。規則内容によっては本改正により休職期間が長くなってしまうといった事態が考えられますので、該当規程の内容を確認しておくとよいでしょう。

※参照:令和4年1月1日から 健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化されます(厚生労働省)

3.2022年4月1日施行

育児休業等に関する事業主の講ずべき措置の義務化、有期雇用労働者の休業取得要件緩和/育児介護休業法

労働者の育児休業の申し出が円滑に行われるようにするため、事業主は雇用環境の整備、個別の周知・意向確認の以下措置を行わなければなりません。

・育児休業を取得しやすい雇用環境の整備(研修実施、相談窓口設置、育児休業取得促進に関する方針の周知など)

・妊娠・出産(本人または配偶者)の申し出をした労働者に対する個別の周知、意向確認の措置

※取得を控えさせるような形での個別周知と意向確認は認められません

また、有期雇用労働者が育児休業を取得する場合の要件も緩和され、現行取得要件のうち「事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である者」という要件が廃止されます。

※参照:育児・介護休業法 改正ポイントのご案内(厚生労働省)

育児介護休業法の改正については、以下過去コラムもあわせてご覧ください↓![]()

パワーハラスメント防止措置の適用範囲拡大(中小企業も対象に)/労働施策総合推進法

2019年6月に施行された「改正 労働施策総合推進法」では、パワーハラスメント(パワハラ)防止のための雇用管理上の措置が、はじめて事業主に義務付けられました。その際に努力義務となっていた中小企業も、来る2022年4月より義務化の対象となり、これまでの猶予期間が終了します。判断が難しい「職場でのパワハラ」ですが、定義としては以下のような要素すべてを満たす行為とされています。

・ 優越的な関係を背景とした言動

・ 業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの

・ 労働者の就業環境が害されるもの

このような事態を避けるべく、事業主が必ず講じなければならない具体的な措置は次のとおりです。

・事業主の方針等の明確化および周知・啓発

・相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備

・職場におけるパワハラに関する事後の迅速かつ適切な対応

・併せて講ずべき措置 (プライバシー保護、不利益取扱いの禁止等)

適用範囲が広がり、多くの企業が対応を求められることとなりますが、怠った場合の罰則規定については、現状定められてはいません。ただし、同法の法令措置として、施行に関し必要があると認められた場合には、「行政から何らかの指導や勧告、さらに従わない場合にはその旨が公表される可能性がある」とされています。

罰則の有無を問わず、不当な扱いを受けてしまう事態をを未然に防ぐべく、適切に対応するため内部体制の整備や定期的な研修、さらに当該内容については就業規則への記載も必須となりますので、今一度確認をしておきましょう。

※参照:「パワーハラスメント防止措置」が中小企業の事業主にも義務化されます!(厚生労働省)

※参照:労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律/第三十三条(e-Gov法令検索)

在職定時改定の導入、在職老齢年金制度の見直し、公的年金の受給開始時期の選択肢拡大/年金制度改正法

2020年6に公布された年金制度改正法は2022年4月に施行となり、制度の適用がいよいよ開始となります。

●在職定時改定の導入

高齢期の就労継続を早期に年金額に反映するべく、在職中の老齢厚生年金受給者(65歳以上)の年金額が毎年定時に改定されるようになります。現行、老齢厚生年金の受給権を取得した後に就労する場合、資格喪失時にしか年金額の改定は行われませんが、65歳以上の就労が拡大する中、就労継続したことの効果(年金額の増加)を退職を待たずに早期に年金額に反映することで、年金を受給しながら働く在職受給権者の経済基盤の充実が期待されます。

●在職老齢年金制度の見直し

60歳から64歳に支給される特別支給の老齢厚生年金を対象とした在職老齢年金制度について、支給停止とならない範囲を拡大し、支給停止が開始される賃金と年金の合計額の基準額も引き上げとなります(28万円→47万円へ)。老齢厚生年金を受給しながら就労している場合、収入金額に応じて老齢厚生年金の一部または全部が支給停止となりますが、その基準額が引き上げられることで、より柔軟な就労が可能になります。

●公的年金の受給開始時期の選択肢拡大

現行の公的年金受給開始時期は、原則として、60歳から70歳の間で個人が自由に選ぶことができますが、65歳より早く受給を開始した場合(繰上げ受給)は、年金月額は減額(最大30%減額)となる一方、65歳より後に受給を開始した場合(繰下げ受給)は、年金月額は増額(最大42%増額)とります。今回の改正では、この受給開始時期の上限を75歳に引き上げるとともに、75歳から受給を開始した場合には、年金月額は最大で84%増額となります。これにより、受給を繰り下げて70歳以降も働き続けるという選択肢のメリットがより大きくなります。

少子高齢化が問題視される昨今、高年齢者の働き方と活躍のための環境整備は、定期的に見直し改善に努めたいですね。

※参照:年金制度改正法(令和2年法律第40号)が成立しました(厚生労働省)

女性活躍推進法義務化の適用範囲拡大(101人以上の企業も対象に)/女性活躍推進法

女性活躍推進法とは、「働きたい女性が個性と能力を十分に発揮できる社会の実現」を目的とし、働く女性の活躍を後押しする法律として2015年8月に成立しました。現行は、301人以上の企業を対象として、女性の活躍状況に関する状況の把握から課題分析、数値目標の設定や行動計画の策定・公表などが義務付けられていますが、本改正により、これまで努力義務とされていた101人以上の企業も義務対象として加わります。

また、101人以上300人以下の企業がこの行動計画を策定すると、「公共調達における加点評価」「働き方改革推進支援資金 特別利率による資金融資」の制度などが活用できます。さらに、「えるぼし」認定・「プラチナえるぼし」認定といった認定マークを取得することで、公共調達で加点評価を受けることができる他、企業イメージの向上や優秀な人材確保につなげることが期待できます。これらのメリットについても、事前にポイントを押さえておくと良いかもしれません。

※参照:女性活躍推進法に基づく行動計画の策定・届出、情報公表が101人以上300人以下の中小企業にも義務化されます(厚生労働省)

4.2022年10月1日施行

出生時育児休業制度の新設(産後パパ育休)、現行の育児休業制度の見直し(分割取得が可能に)/育児介護休業法

●出生時育児休業制度の新設(産後パパ育休)

男性の育児休業取得促進のため、子の出生直後(8週間以内)の時期における柔軟な育児休業の枠組みとして、「産後パパ育休(出生時育児休業)」が新設されます。現行の育児休業とは別に取得することができ、休業申請期限も休業開始の2週間まで、と現行の育児休業より短縮されより取得しやすくなっている他、2回までの分割取得も可能です。

●現行の育児休業制度の見直し(分割取得が可能に)

現行の分割取得不可から、分割して2回まで取得することが可能になる他、1歳以降に育休を延長する場合の休業開始日が柔軟化となります。さらに、特別な事情がある場合に限りますが、1歳以降の育休再取得が可能となります。

これらの改正内容は就業規則の見直しが必須となりますので、早めに詳細を確認のうえしかるべき対応を進めておくとよいでしょう。

※参照:育児・介護休業法 改正ポイントのご案内(厚生労働省)

育児介護休業法の改正については、以下過去コラムもあわせてご覧ください↓![]()

短時間労働者に対する社会保険加入義務化の適用範囲拡大(101人以上の企業も対象に)/年金制度改正法(厚生年金保険法/健康保険法等)

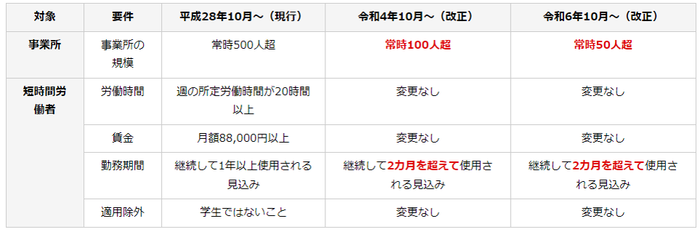

2022年10月から、段階的に一部のパート・アルバイトの方の社会保険の加入が義務化されます。現行、501人以上の企業を対象に義務付けられていますが、本改正により101人以上の企業にも適用範囲が広がります(2024年10月からは51人以上の企業も対象に)。

また、社会保険適用のもうひとつの条件である労働者の要件についても一部見直しが入ります。これまで、短時間労働者の要件の1つであった「継続して1年以上使用される見込み」は廃止となり、2022年10月からは「継続して2ヶ月を超えて使用される見込みがある」が新たな要件に加わりました。

厚生労働省の社会保険適用拡大特設サイトでは、動画やチラシなどもわかりやすい形で公開されているほか、社会保険料かんたんシュミレーターを利用して、コスト増となる保険料を概算で試算することができます。今回新たに適用対象となる従業員の中には、配偶者の扶養範囲内で調整したいなどの理由で勤務時間を減らしたいという申し出や、扶養範囲を気にして就業時間を抑えていたが、これを機にもっと多くの時間を働きたい、とったケースもでてくるでしょう。企業からすると、今回の適用拡大により、加入者が増えればコスト増といった影響は避けられないため、対象者の意向は早めに確認をしておく必要がありそうです。

※参照:令和4年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大(日本年金機構)

5.法改正をきかっけにより快適な職場環境の促進へ

年々、働き手の個々の事情に応じた働き方を選択できる社会となってきています。企業は雇用環境を整えるだけではなく、定期的に現状を確認・評価して必要に応じ改善するなど、常に行動計画や目標などをブラッシュアップしていくことで、働きやすい環境を維持し続けられるのだと考えられます。

法改正に伴い企業側に求められる対応として、日々の勤怠状況における管理方法の見直しも必要になります。勤務時間に制限のある短時間労働者や高年齢の従業員に対しては、勤務状況を注視し「時間外労働が多くなってないか」「過度な勤務状況になってないか」など、詳細な把握が必要になるでしょう。細かな条件別に目視や手作業で集計となると、管理側の作業はどうしても煩雑になってしまいますので、その点も含め事前の検討が求められます。

当社の勤怠管理システム「勤労の獅子」は、完全なクラウドシステムなため、リアルタイムに勤務状況の把握ができるのはもちろん、改正頻度が高まる法改正にも即座に対応します。また、サポート体制も充実していますので、導入時の不安や稼働中の疑問など、経験豊富な専任スタッフが丁寧に対応します。個社毎の細かな条件設定も得意としていますので、あらゆるシーンに柔軟に対応可能です。

就業規則の変更や新たな働き方の導入などの「管理方法についてのお悩み」はこちらへ↓

システム稼働後に重要となる「勤怠管理システムにおけるサポート」に関するコラムはこちらへ↓

近年度重なる法改正ですが、性別や年齢を問わず「すべての従業員が長く働きやすく」いられるよう、今一度現状を振り返り課題解決できる良いきっかけとなるのかもしれません。職場環境の見直しのみならず、仕事とプライベートの生活とを調和させることで得られる相乗効果や好循環といった点も考慮しながら、会社一丸となって社内風土について考えてみてはいかがでしょうか。

本記事が皆様のお役に立てれば幸いです。

これからも当社は、「すべての人が笑顔で働ける世の中をIT×コンサルティングで創造する」を使命に、お客様の笑顔につながるサービス提供を継続して行なってまいります。

今後とも「勤労の獅子」をよろしくお願いいたします。

導入のご検討・

ご相談はこちらから

専門スタッフがさらに詳しく

機能についてご説明いたします。

お気軽にお問い合わせください。

お電話でのお問い合わせは

03-5419-3663

受付時間10:00~18:00

(土・日・祝日・年末年始を除く)